このたび、東工大教員等8名が、科学技術分野で顕著な功績があったとして、科学技術分野の文部科学大臣表彰を受賞しました。

科学技術分野の文部科学大臣表彰では、「科学技術賞」として「開発部門」、「研究部門」、「理解増進部門」などいくつかの部門に分かれて表彰されています。文部科学省より発表された今年度の受賞者に、日ごろの研究活動、研究成果を認められた東工大関係者3名が含まれています。

また、萌芽的な研究、独創的視点に立った研究等、高度な研究開発能力を示す顕著な研究業績をあげた若手研究者を対象とした「若手科学者賞」を5名の東工大教員が受賞しました。

本賞を受賞した東工大関係者は以下のとおりです。

科学技術賞(研究部門)

碇屋 隆雄 名誉教授

受賞業績:「革新的実用分子触媒の開発と精密合成化学への応用研究」

碇屋名誉教授のコメント

![碇屋 隆雄 名誉教授]()

碇屋 隆雄 名誉教授

栄えある文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞できることは大変光栄なことと思っております。これまで有機金属化合物を基盤とする協奏機能分子触媒による高効率分子変換反応や、超臨界二酸化炭素触媒反応の開発研究を通して環境負荷低減に役立つ「ものづくり化学・技術」の確立をめざして参りました。その研究成果が認められたことは共同研究者や学生諸君らの献身的な努力の賜物であり、望外の喜びです。心から感謝申し上げます。

腰原 伸也 大学院理工学研究科物質科学専攻 教授

受賞業績:「光誘起相転移とその関連現象に関する実験的研究」

![腰原 伸也 教授]()

腰原 伸也 教授

腰原教授のコメント

私が行っている光誘起相転移の研究に対して、大変重要な賞をいただき感謝申し上げます。いままで研究を支えていただいてきた多くの皆様、とりわけ若手の皆さんに改めて心からお礼を申し上げたいと思います。新しい世界の開拓に欠かせない、研究と教育を両輪とする知的世界の冒険旅行に、より一層頑張りたいと思います。

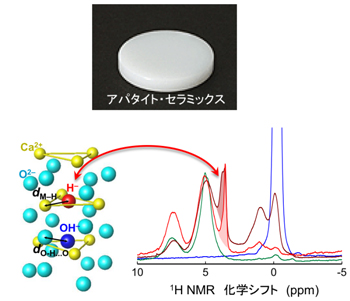

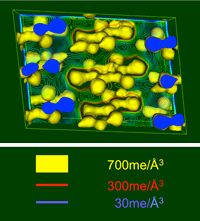

![図「光誘起相転移とその関連現象に関する実験的研究」]()

画像は中性分子性結晶(中性相)とイオン性結晶状態(イオン性相)を入れ替わる光誘起相転移を示す電荷移動錯体テトラチアフルバレン‐クロラニル結晶の、イオン性相での電子密度分布(X線精密構造解析の結果から得られたもの)

科学技術賞(理解増進部門)

庄山 悦彦 一般社団法人蔵前工業会理事長

受賞業績:「実験参加型寺子屋式出前理科教室による児童の理解増進」

![庄山 悦彦 理事長]()

庄山 悦彦 理事長

庄山理事長のコメント

蔵前工業会で推進している「くらりか」が、文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞できましたことは、これまでの関係者のご努力と将来に向かっての小中学校の理科教育への支援の重要性が評価されたもので、大変有難く感謝申し上げます。本活動により理科好き児童を増大させ、更なる努力をし、科学技術創造立国に寄与したいと思います。

若手科学者賞

米田 剛 大学院理工学研究科 テニュアトラック准教授

受賞業績:「実解析的手法を中心とした流体方程式の研究」

![米田 剛 准教授]()

米田 剛 准教授

米田准教授のコメント

この度はこのような名誉ある賞を受賞させて頂き、大変嬉しく思っております。

この受賞を励みに、今まで以上に研究を進展させてまいりたいと意気込んでおります。

この場を借りて、今まで支えて下さった関係者方々に感謝申し上げます。

私はNavier-Stokes方程式という流体運動を表す方程式を数学的に研究しております。Navier-Stokes方程式は、あの有名な「ミレニアム懸賞問題」のひとつを提供している大変重要な方程式のひとつです。最近は、解析学(関数解析やフーリエ解析)というこのNavier-Stokes研究フィールドでよく使われてきたアプローチだけではなく、微分幾何学、数値計算、流体物理(理論物理)などさまざまなアプローチを念頭においています。今後はもっと貪欲に、工学、化学、生命科学といった異分野とも積極的に交流を深めていきたいと思っております。

藤芳 暁 大学院理工学研究科物性物理学専攻 助教

受賞業績:「温度数Kにおけるタンパク質1分子分光法に関する研究」

藤芳助教のコメント

本研究課題の実現には、真空光学株式会社、有限会社小野精工製作所をはじめとする地元大田区の町工場や、秋田県の三共光学工業株式会社で働く職人の方々の匠の技が無ければ不可能でした。ここに、改めてお礼を申し上げます。ご指導、ご鞭撻を頂いた松下道雄先生、小谷正博先生、志田忠正先生、実験に携わった小井川浩之博士、加藤太朗氏、星野創氏、内山大輔博士、金昌萬氏、恩田賢一氏、渡邊瑛氏、藤原正規博士、古屋陽氏、平野充遙氏、吉弘達矢氏、櫻井敦教氏、山川博之氏、上田慧氏、中村一平氏、島内明理氏、日野原拓也氏、岡本昴氏、丸尾美奈子氏、大友康平博士、稲川博敬氏、濱田裕紀氏、近藤徹博士、虎谷泰靖氏、若尾佳祐氏、本橋和也氏、森智貴氏、内藤貴也氏、共同研究者として研究に携わって頂いている総研大の渡辺正勝先生、伊関峰生先生、名工大の南後守先生、出羽毅久先生、東工大生命理工の林宣宏先生、東京医科歯科大の細谷孝充先生、京大の喜井勲先生に感謝を申し上げたいと思います。

![極低温中で動作する反射対物レンズ]()

写真は、上記の方々と開発した極低温中で動作する反射対物レンズです。大きさの参考のために、2個のレンズの左横に百円玉を置いてあります。

杉山 将 大学院情報理工学研究科計算工学専攻 准教授

受賞業績:「ビッグデータ時代を支える次世代機械学習技術の先駆的研究」

![杉山 将 准教授]()

杉山 将 准教授

杉山准教授のコメント

インターネットやセンサーなどを通じて、大量のデータが容易に入手できるビッグデータ時代が到来しました。ビッグデータの解析により、基礎科学から工学応用に至る様々な分野で新たな価値が創造できると期待されています。しかし、高次元かつ複雑な構造を持つ大量のデータは、既存の情報処理技術によって精度良く解析することが困難です。

このような背景のもと、様々な知的情報処理課題が確率密度比の推定問題に帰着できることを示し、確率密度比の高精度かつ高速な推定法を開発しました。これにより、異常検出、パターン認識、特徴抽出、クラスタリングを含む様々な機械学習課題を、統一的かつ精度良く解決できるようになりました。

今回の受賞を励みに、これからのビッグデータ時代を支える情報処理技術基盤の構築に向け、更に努力していきたいと思います。共同研究者の皆様、および、素晴らしい研究環境を与えて下さった計算工学専攻の先生方に感謝するとともに、引き続きのご支援、ご鞭撻をお願い致します。

小寺 哲夫 量子ナノエレクトロニクス研究センター 助教

受賞業績:「半導体量子ナノ構造中のスピンに関する研究」

小寺助教のコメント

![小寺 哲夫 助教]()

小寺 哲夫 助教

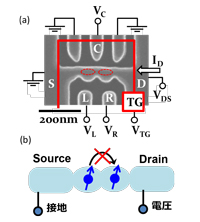

量子ナノ構造中のスピンを情報の担い手として用いる新原理素子の創製と物理の解明を目指して研究を行ってきました。電子デバイスの高性能化と低消費電力化を両立させる技術や、超高速計算機として注目されている量子コンピュータの要素技術になると期待されています。今回このような光栄な賞を頂けたことを大変有り難く思います。これまでご指導頂いた先生方や、共同研究者の皆様、研究室のメンバーに大変感謝致しております。今後より一層研究に邁進したいと思います。

![シリコン量子ドット素子の電子顕微鏡写真とスピンに依存するトンネル現象の模式図]()

図.

(a) シリコン量子ドット素子の電子顕微鏡写真。

(b) スピンに依存するトンネル現象の模式図。

中戸川 仁 フロンティア研究機構 特任准教授

受賞業績:「オートファジーを駆動する分子メカニズムの研究」

中戸川特任准教授のコメント

![中戸川 仁 准教授]()

中戸川 仁 准教授

オートファジーとは私たちの体を構成している細胞の中で起こる大規模な分解・リサイクルシステムです。オートファジーを支える仕組みはとても魅力的な謎に満ちており、私はその解明に取り組んできました。このたびはこのような賞をいただき、これまでお世話になりました先生方、同僚の皆様、一緒に研究に励んでくれた学生さんたちに深く感謝しております。これからも謎の全容解明に向けて精進したいと思います。

![図「オートファジーを駆動する分子メカニズムの研究」]()

オートファジーでは、分解の対象をオートファゴソームと呼ばれる膜の袋で包み込んで、リソソームあるいは液胞といった分解の場に運び込みます。オートファゴソームの膜は、図のようにとてもユニークかつダイナミックな過程を経て作り上げられます。本研究により、この膜形成を駆動するメカニズムの理解に重要な複数の知見が得られました。

※ 公開時、文中に重複があったため、該当する部分を削除いたしました。