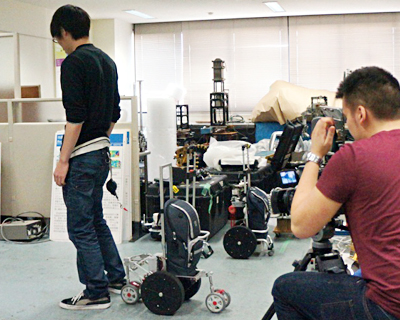

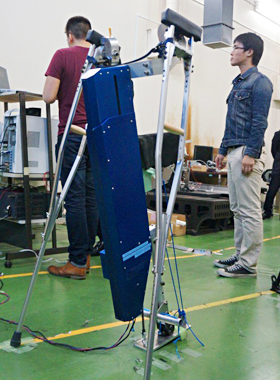

平成25年度手島精一記念研究賞の受賞者が決定し、2月18日(火)に東工大蔵前会館(TTF)のくらまえホールにおいて、授与式が行われました。

授与式には、本学の三島良直学長をはじめ理事・副学長、事務局長、監事、部局長および旧手島工業教育資金団役員の方々のご出席をいただきました。

授与式では、21件29名の受賞者に対して、学長から賞状と副賞が授与されました。

引き続いて、ロイアルブルーホールにおいて、受賞者を囲んでの祝賀会が行われ、出席者全員和やかな雰囲気のうちに閉会いたしました。

手島精一記念研究賞は、理工系大学における研究を奨励するために設けたものであり、特に優れた研究業績をあげた本学関係者に対して、賞状並びに副賞の授与を行っています。

この賞は、東京工業大学の前身である東京工業学校及び東京高等工業学校の校長であった手島精一先生の功績を記念して、財団法人手島工業教育資金団の事業の一つとして行われてまいりました。この財団法人手島工業教育資金団は、手島先生の功績を記念するため、政界、財界、教育界の多数の諸名士の賛同を得て創設されたものです。

![平成25年度手島精一記念研究賞授賞式]()

受賞者

(敬称略)

研究論文賞(1件)

関澤 佳太 |

((株)豊田中央研究所・客員研究員) |

前田 和彦 |

(理工学研究科・化学専攻・准教授) |

堂免 一成 |

(東京大学・教授) |

小池 和英 |

(産業技術総合研究所・主任研究員) |

石谷 治 |

(理工学研究科・化学専攻・教授) |

Artificial Z-Scheme Constructed with a Supramolecular Metal Complex and Semiconductor for the Photocatalytic Reduction of CO2 |

博士論文賞(14名)

数学関係部門

四之宮 佳彦 |

(理工学研究科・数学専攻・日本学術振興会特別研究員PD) |

Veech groups of flat surfaces and Veech holomorphic families of Riemann surfaces |

直川 耕祐 |

(理工学研究科・数学専攻・教務補佐員) |

Geometry of Möbius strips |

物理学関係部門

今野 智之 |

(首都大学東京・日本学術振興会・特別研究員) |

Measurement of reactor anti-neutrino disappearance using the Double Chooz detector |

化学関係部門

本多 智 |

(東京理科大学工学部・工業化学科・助教) |

Construction of Nanostructures by Cyclized Amphiphilic Block Copolymers for the Amplification of Topology Effect |

生命理工学関係部門

伊藤 尚基 |

(国立精神・神経医療研究センター・流動研究員) |

nNOSにより誘起されるCa2+シグナルが筋肥大を促進する

-A pivotal role of calcium signaling in skeletal muscle hypertrophy- |

本間 大悟 |

(McGovern Institute of Brain Research・ MIT・Postdoctoral Fellow) |

Studies on the role of tetrahydrobiopterin in brain development and aging |

材料工学関係部門

加茂 祐一 |

(JFEスチール株式会社) |

Al-Mg-Si系合金の連続溶融めっきにおける鋼板の酸化・還元前処理と初期めっき反応に関する研究 |

応用化学関係部門

田原 淳士 |

(九州大学・助教) |

三核ルテニウム錯体上での金属-金属結合の開裂を伴う炭素鎖メタセシス反応及び芳香族化合物の分子変換反応の開発 |

機械工学関係部門

佐藤 泰貴 |

(日本学術振興会・研究員) |

大型膜の収納過程において形成される折り目の力学特性を考慮した巻きつけ折り畳み |

関口 悠 |

(精密工学研究所・助教) |

固体間凝着力制御による把持と脱離 |

電気・電子工学関係部門

涌波 光喜 |

(情報通信研究機構・研究員) |

Computational holography using ray-sampling plane |

情報学関係部門

謝 寧 |

(情報理工学研究科・研究員) |

A Machine Learning Approach for Automatic Stroke Generation in Oriental Ink Painting |

建設関係部門

地元 孝輔 |

(総合理工学研究科・助教) |

強震動評価のための地下構造のモデル化における地震波干渉法の応用に関する研究 |

環境関係部門

服部 祥平 |

(総合理工学研究科・助教) |

Analysis of the stratospheric sulfur cycle using stable isotopes, experiment and modeling |

留学生研究賞(3名)

Abdul Wadood |

(物質材料研究機構) |

Effect of uniform distribution of α phase on mechanical, shape memory and pseudoelastic properties of Ti-6Cr-3Sn alloy |

林 興安 |

(総合理工学研究科・物質電子化学専攻) |

Molecular or Nanoscale Structures? The Deciding Factor of Surface Properties on Functionalized Poly (3,4-ethylenedioxythiophene) Nanorod Arrays |

Miranda Martin Santiago |

(理工学研究科・物性物理学専攻) |

All-optical transport and compression of ytterbium atoms into the surface of a solid immersion lens |

発明賞(1件)

岩本 正和 |

(資源化学研究所・教授) |

春藤 聖二 |

(日野自動車(株)・車両実験部・主管) |

佐藤 信也 |

(日野自動車(株)・技術研究所・グループ長) |

平林 浩 |

(日野自動車(株)・技術研究所・主管) |

細谷 満 |

(日野自動車(株)・技術研究所・室長) |

窒素酸化物の炭化水素による選択還元法の開発とそれに基づくディーゼル排ガス浄化システムの実用化 |

中村健二郎賞(1件)

岩崎 孝之 |

(理工学研究科・電子物理工学専攻・助教) |

カーボン材料の大面積制御合成および電子・エネルギーデバイスへの展開 |

藤野志郎賞(1件)

山本 拓矢 |

(理工学研究科・有機・高分子物質専攻・助教) |

環状高分子の自己組織化による機能発見:トポロジー効果を利用した高機能材料の開発 |

![平成25年度手島精一記念研究賞授賞式]()

手島精一記念研究賞の概要

研究論文賞

論文内容の独創性、学術技術上の寄与と波及効果の点で特に優れた研究論文を執筆、発表した本学の教員又は教員のグループを対象とし、学術雑誌に掲載された研究論文の内容に対して授与される。

博士論文賞

30歳以下で、博士後期課程に1年以上在学し学位を取得した者を対象とし、大学院指導教員等の推薦を受けて応募した者の中から、論文内容の独創性と研究の発展性の点で特に優れた博士論文に対して授与される。

留学生研究賞

特に優れた研究成果を上げた博士後期課程に在学する留学生又は修了若しくは単位取得し退学後2年以内の留学生を対象とし、学術雑誌に掲載又は掲載可として受理された論文を審査の対象として授与される。

発明賞

特に優れた発明(原則として特許登録されたもの。国有、個人保有を問わない。)を行った本学の教員又は教員のグループを対象として授与される。

中村健二郎賞

故中村健二郎氏(当時東京工業大学助教授、一般教育等担当)の遺族からの寄附(3千萬円)により平成元年に設置された賞で、広義な科学分野で特に優れた研究成果を上げた35歳以下の若手研究者を対象として授与される。

藤野志郎賞

故藤野志郎氏(当時大同化成工業株式会社取締役会長、東京工業大学応用化学科卒業)が生前、ご本人からの直接の寄附(1億円)により平成13年に設置された賞で、科学技術分野において特に優れた研究成果を上げた45歳以下の若手研究者を対象として授与される。