花を付ける植物(被子植物)は花を付けない植物から進化してきました。この30年ほどの研究から、数種類のMADS-box(マッズボックス)遺伝子[用語1]と呼ばれる遺伝子が共同して働くことで、花が作られることがわかってきました。また、20年前には花を付けない植物であるシダ類にもMADS-box遺伝子があることが発見されました。花を付けない植物ではMADS-box遺伝子がどのような働きをしているのか、それらの遺伝子がどのように進化して花を作るようになったのか、植物の形の進化のメカニズムを探る研究として進められてきましたが、これまでにはっきりとした結論が得られていませんでした。その理由は、花を付けない植物では遺伝子操作が難しく、MADS-box遺伝子がどんな働きをしているかが明確にわからなかったからです。

基礎生物学研究所の越水静総合研究大学院大学 大学院生、村田隆准教授、長谷部光泰教授を中心とした研究グループは、金沢大学の小藤累美子助教、東京工業大学の太田啓之教授グループ、宮城大学の日渡祐二准教授らとの共同研究により、花を付けない植物であるコケ植物ヒメツリガネゴケが持つ6つのMADS-box遺伝子全てを解析し、これらの遺伝子が、茎葉体[用語2]の細胞分裂と伸長、精子の鞭毛の動きの2つの働きを持っていることを明らかにしました(図1)。茎葉体も精子の鞭毛も、花の咲く植物が乾燥に適応して進化する過程で退化し、消失してしまっています。このことから、進化の過程で、茎葉体と精子の鞭毛で働いていたMADS-box遺伝子が不要になり、それを別な機能に再利用することで、花が進化した可能性が高いことがわかりました(図2)。この点は、発生の仕組みが、異なった系統でも類似している動物とは大きく異なっており、動物と植物では発生の仕組みの進化の仕方が異なることがはっきりしました(図3)。

本研究成果は国際学術誌「Nature Plants(ネイチャー・プランツ)」に2018年1月3日付けで掲載されました。

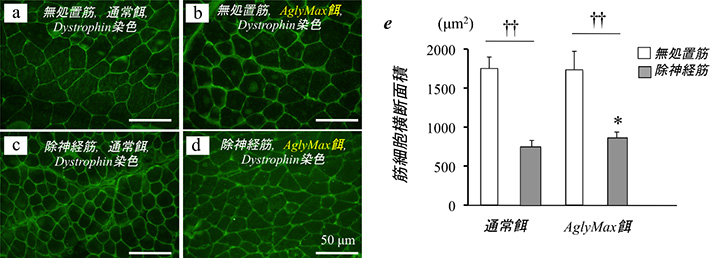

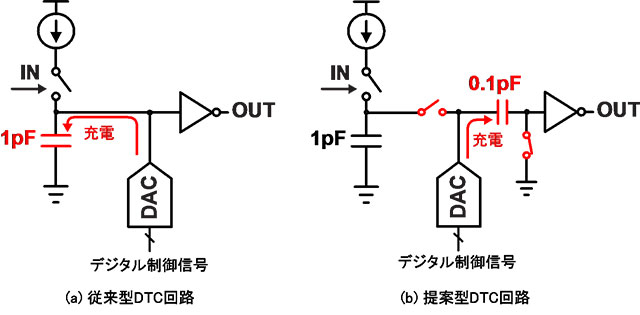

- 図1.

- コケ植物ヒメツリガネゴケMADS-box遺伝子は精子の運動と、茎葉体の細胞分裂と伸長を制御して茎葉体先端への水輸送の機能を持っていた。

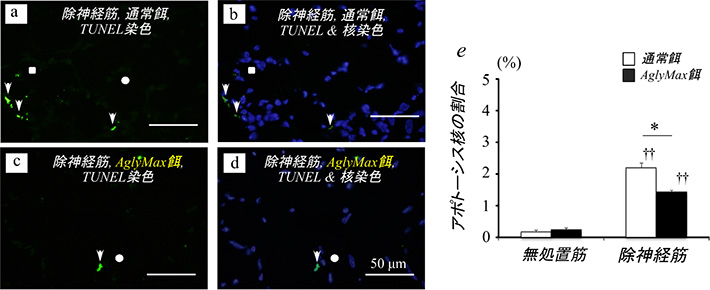

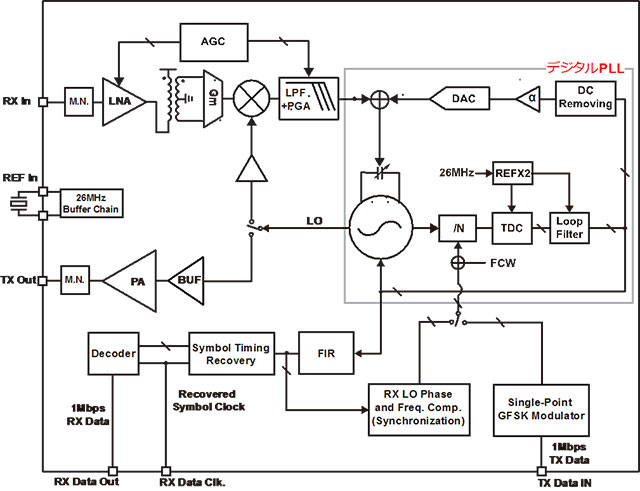

図2. 今回の研究から推定されるMADS-box遺伝子の進化

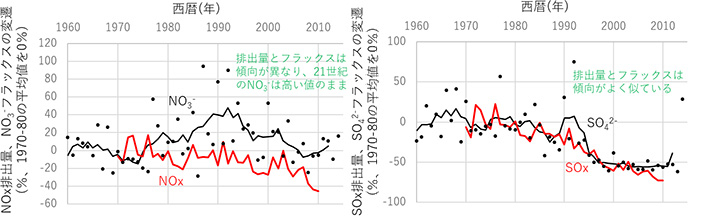

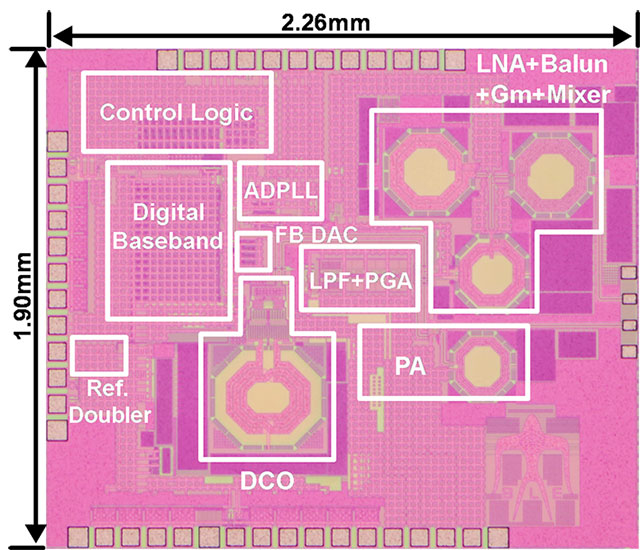

図3. 動物と陸上植物では発生の進化の仕方が異なる

研究の背景

花はガク片、花弁、雄しべ、雌しべの4つの花器官から形成されています。これらの花器官は複数のMADS-box遺伝子が複合的にホメオティック遺伝子として作用して形成されることが知られています。長谷部らは、1998年に花を付けないシダ類リチャードミズワラビにもMADS-box遺伝子が存在し、細胞分裂の活発な組織で働いている(伝令RNAが検出できる)ことを発見しました(Hasebe他 1998 米国科学アカデミー紀要)。しかし、シダ類では遺伝子操作が難しく、遺伝子がどんな働きをしているかを特定できませんでした。さらに、2005年に陸上植物(花の咲く植物と花の咲かない植物の両方を含む)に近縁なミカヅキモ、シャジクモなどもMADS-box遺伝子を持ち、卵や精子で伝令RNAが検出できることを発見しましたが(Tanabe他 2005 米国科学アカデミー紀要)、これらの緑藻類では遺伝子操作ができず、どんな働きを持っているかは不明でした。

そこで、長谷部らは20年ほど前に、コケ植物ヒメツリガネゴケの遺伝子操作実験技術を確立し、花を付けない植物でのMADS-box遺伝子の機能解析を開始しました。当時、博士研究員だった小藤累美子(現金沢大学)は、ヒメツリガネゴケのMADS-box遺伝子を2つ見つけ、遺伝子を破壊しましたが変化が現れませんでした。これは、他にも似た働きを持つMADS-box遺伝子があるからだと考えました。その後、他の複数の研究グループから別のMADS-box遺伝子を破壊した研究が発表され、生殖器官である胞子嚢(花の咲く植物の雌しべの中の珠心や雄しべの葯に相同な器官)が形成されにくいことから、コケ植物でも被子植物の花器官形成と同じように生殖器官(花は被子植物の生殖器官)の発生を制御していると考えられてきました。

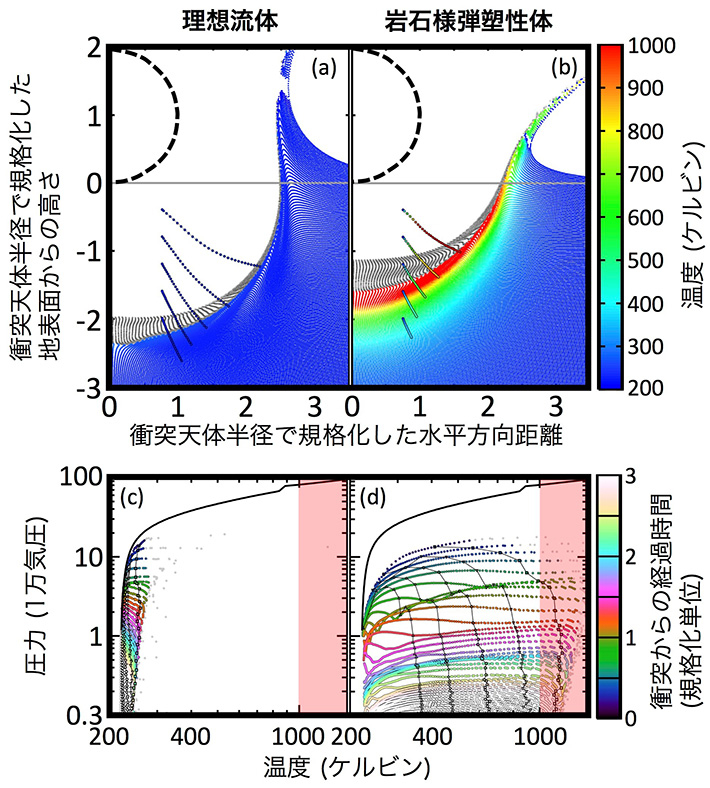

研究成果

長谷部らは、国際コンソーシアムを結成し2008年にヒメツリガネゴケのゲノムを解読しました(Rensing他 2008 Science)。その結果、ヒメツリガネゴケには全部で6個のMADS-box遺伝子があることがわかりました。そこで、日渡祐二(現宮城大)らと6個のMADS-box遺伝子を全て破壊すると、従来の研究のように、生殖器官である胞子嚢が形成されにくいことがわかりました。しかし、低い割合ですが、正常な胞子嚢ができることがわかりました。従来の研究でも正常な胞子嚢ができることは知られていましたが、全ての遺伝子を壊していなかったので、残った遺伝子が働いているのだろうと考えられてきました。しかし、今回の研究では6つ全ての遺伝子を破壊したので、MADS-box遺伝子は、胞子嚢形成に働いているのではないことが明らかになりました。そこで、胞子嚢形成に必要な受精に影響があるのではないかと考えました。コケ植物は、茎葉体の先端で、精子が泳いで卵に到達して受精します。MADS-box遺伝子を全て破壊したコケをよく観察すると、遺伝子を壊していないものに較べて、乾燥して見えました。そこで、茎葉体表面に過剰に脂質が蓄積し、水をはじいて乾燥し、受精できないのではないかと考えました。数年間にわたりそのための解析方法を検討しましたが、最終的に、植物脂質の専門家である太田啓之教授グループ(東工大)との共同研究により、遺伝子破壊体で脂質の変化は検出できないことがわかりました。そこで、越水静大学院生はさまざまな試行錯誤を行い、茎葉体は、地上の水分を毛細管現象によって茎葉体の先端に運んでいることを発見しました(図4)。葉と茎の間には狭い隙間があります。地面に水分があると、その水は、狭い隙間に水が入り込む力(毛細管現象)によって、葉と茎の狭い隙間を通って、葉の付け根に溜まります。葉の付け根に水が溜まってくると、一つ上の葉と茎の間の隙間に水が接します。すると、毛細管現象で、一つ上の葉の葉付け根へと水が運ばれます。このような水の移動の繰り返しによって、茎葉体の下から上へと水が運ばれていることがわかりました。そして、MADS-box遺伝子を壊すと、葉と葉の間の茎の細胞数がほぼ倍になり、細胞の大きさも約1.5倍になっているため、葉と葉の間隔が広がり、下の葉の付け根にたまった水が一つ上の葉と茎の隙間に届かず、水が受け渡されていかないことを発見しました。

図4. ヒメツリガネゴケの毛細管現象を使った水上げ

水が葉と茎の狭い隙間に毛細管現象で入り込み、そのまま葉の付け根に溜まる。溜まる水が増えると、すぐ上の葉と茎の隙間に接触し、毛細管現象で葉の付け根に水が移動する。これを繰り返すことで水が下から上に移動する。

茎葉体基部から先端への水上げができないことで受精ができないなら、茎葉体を水に漬けてやれば、受精効率があがるはずだと考えました。しかし、たしかに受精率は上昇しましたが、遺伝子を壊していない場合と較べると四分の一ほどの受精率でした。そこで、他にも影響があると考え、遺伝子破壊体の卵と精子が正常かどうかを調べました。精子には鞭毛と呼ばれる毛が生えており、鞭毛を動かして卵へと泳ぎます。しかし、遺伝子破壊体の鞭毛はほとんど動かず、鞭毛タンパク質を作るための遺伝子の発現が減っていることがわかりました。一方、卵は正常でした。

これらの実験結果から、ヒメツリガネゴケのMADS-box遺伝子は、従来考えられてきたように生殖器官の発生を制御しているのではなく、茎葉体の茎の細胞分裂と伸長、精子の鞭毛形成に必要な遺伝子を制御する働きを持っていることがわかりました(図1)。

被子植物は、花粉から伸び出す花粉管の中を精細胞が移動することで受精し、乾燥した陸上での生活に適応しています。被子植物の祖先は、コケ植物のように水と精子を用いる生殖様式を持っていたと推定されています。そして、花粉管を用いた生殖様式が進化する過程で、茎葉体や精子は退化消失し、MADS-box遺伝子も不要になりました。遺伝子は機能を持っているときはその機能を果たすため突然変異が蓄積せず進化しにくいけれども、機能を失うと突然変異が蓄積し進化しやすくなることが知られています。従って、被子植物の進化の過程で茎葉体や精子が不要になる過程で、MADS-box遺伝子が新しい機能、すなわち、花器官形成の機能を進化させてきたと推定されます(図2)。

動物では、共通の遺伝子が発生過程に用いられています。しかし、2012年に長谷部らは、小葉類のイヌカタヒバ、コケ植物ヒメツリガネゴケのゲノム解読結果を被子植物のゲノムを比較し、陸上植物では、被子植物、小葉類、コケ植物の間で、それぞれ発生に関わる遺伝子が異なっているのではないかという仮説を提唱しました(Banks他 2012 Science)。今回の結果は、この仮説を実証し、植物の発生メカニズムが動物に較べて大きく変化してきたことを示しています(図3)。

今後の展望

陸上植物の進化の過程でMADS-box遺伝子は機能を大きく変化させてきたことがわかりました。MADS-box遺伝子は、他の遺伝子の働きを統御するような転写調節因子として機能しています。MADS-box遺伝子が新しい機能を獲得するときに、どのように制御する遺伝子を変えていったのかは未解明です。この問題を解決するためには、コケ植物と被子植物の間に進化した小葉類、シダ類、裸子植物のMADS-box遺伝子の機能解析が重要だと考えられます。これらの植物は遺伝子解析技術が確立されておらず、技術開発ができれば、研究が大きく進展する可能性があります。

研究サポート

本研究は科学研究費補助金、戦略的創造研究推進事業CRESTなどの支援のもと行われました。

用語説明

[用語1] MADS-box遺伝子 : 菌類のMCM1、植物のAGAMOUSとDEFICIENCE、動物のSRF遺伝子の頭文字を取って名付けられた。どの遺伝子も共通の58アミノ酸配列を持つ。遺伝子は会社のように組織だって働くが、MADS-box遺伝子は、課長や部長のように部下の遺伝子を統率し制御する働きを持ち、転写調節因子と呼ばれる。

[用語2] 茎葉体 : コケ植物セン類(庭園に植えるスギゴケなどの仲間)の茎葉を作る植物体。茎葉体の先端に精子と卵を形成し、そこで受精がおこる。

論文情報

掲載誌 : |

Nature Plants (ネイチャー プランツ) 2018年1月3日付け掲載 |

論文タイトル : |

Physcomitrella MADS-box genes regulate water supply and sperm movement for fertilization |

著者 : |

Shizuka Koshimizu, Rumiko Kofuji, Yuko Sasaki-Sekimoto, Masahide Kikkawa, Mie Shimojima, Hiroyuki Ohta, Shuji Shigenobu, Yukiko Kabeya, Yuji Hiwatashi, Yosuke Tamada, Takashi Murata, and Mitsuyasu Hasebe |

DOI : |

- プレスリリース 花を作る遺伝子の起源推定に成功

![PDF]()

- 大量のオイルを生産する“最強藻類”の秘密を解明―バイオ燃料の実用化に向け有力な手がかり得る―|東工大ニュース

- 油脂高生産藻の脂質量と組成を改変する技術を開発―藻による油脂やバイオ燃料の生産性向上に期待―|東工大ニュース

- 貧栄養土壌でも葉と根に油脂蓄積する植物を開発|東工大ニュース

- 高等植物の雄しべ発達過程を制御する植物ホルモン輸送体を発見|東工大ニュース

- 藻類の栄養欠乏応答性プロモーターによる脂質蓄積強化を実現|東工大ニュース

- 藻類から陸上植物への進化をつなぐ車軸藻植物のゲノム配列を解読|東工大ニュース

- 太田・下嶋研究室 ―研究室紹介 #12―|生命理工学系 News

- 太田・下嶋研究室

- 研究者詳細情報(STAR Search) - 太田 啓之 Hiroyuki Ohta

- 生命理工学院 生命理工学系

- 基礎生物学研究所

- 国立大学法人 総合研究大学院大学

- 金沢大学

- 公立大学法人 宮城大学

- CREST

- 研究成果一覧

お問い合わせ先

本研究に関するお問い合わせ先

基礎生物学研究所 生物進化研究部門

教授 長谷部光泰

E-mail : mhasebe@nibb.ac.jp

Tel : 0564-55-7546

取材申し込み先

基礎生物学研究所 広報室

E-mail : press@nibb.ac.jp

Tel : 0564-55-7628 / Fax : 0564-55-7597

総合研究大学院大学 広報社会連携室

E-mail : kouhou@ml.soken.ac.jp

Tel : 046-858-1590 / Fax : 046-858-1632

金沢大学 総務部広報室

E-mail : koho@adm.kanazawa-u.ac.jp

Tel : 076-264-5024 / Fax : 076-234-4015

東京工業大学 広報・社会連携本部 広報・地域連携部門

E-mail : media@jim.titech.ac.jp

Tel : 03-5734-2975 / Fax : 03-5734-3661

宮城大学 事務部太白事務室 総務・予算グループ

E-mail : f-soumu@myu.ac.jp

Tel : 022-245-1024 / Fax : 022-245-1534