長寿命核分裂生成物を飛躍的に短寿命化する高速炉技術を利用した核変換システムを提案

―発電とともに将来世代の負担軽減と核不拡散に貢献―

要点

- 早期展開可能な長寿命放射性廃棄物処理用の小型高速炉技術を利用した核変換システム提案

- 寿命が長く遠い将来世代に負担となる核分裂生成物の大幅な短半減期化を実現可能

- 従来研究よりも広範な長寿命核分裂生成物を対象に高効率の核変換を実現可能

- 原子力発電が生成する放射性物質を閉じ込めつつ減容し、発電にも貢献

概要

東京工業大学 科学技術創成研究院 先導原子力研究所の千葉敏教授と奥村森研究員、東北大学の若林利男名誉教授、東京都市大学の高木直行教授、日本原子力研究開発機構の舘義昭氏らのグループは、原子力発電所から発生する放射性廃棄物に含まれる長寿命の核分裂生成物(LLFP)[用語1]を短寿命の核種に変換して無害化するシステムを提案した。

小型高速炉[用語2]の炉心周辺部分に、新規に提案する減速材[用語3]とともにLLFPを配置して中性子を吸収させ、これを炉心部で生成されるよりも早いペースで短寿命核種に変換する技術である。開発の進んだ小型高速炉技術を使用するため早期に展開でき、かつ軽水炉からの蓄積プルトニウム[用語4]を燃料として消費し、将来的には核軍縮に伴って発生する解体核兵器中のプルトニウム[用語5]の有効利用も可能になる。

本研究では、国内に蓄積した使用済核燃料[用語6]中のLLFP全量を元素組成のまま10基程度(今後の最適化により削減も可能)の小型高速炉で処理し、発電しつつLLFPを高速炉システム内に閉じ込めることで、放射性廃棄物を将来世代の負担とならないよう減量・短寿命化できるシステムの構築可能性を示した。これにより、次世代原子力システムとして実用化が期待される高速炉のポテンシャルに新たな可能性を示すことになり、社会的受容性の向上にも貢献するものである。

本研究は文部科学省原子力システム研究開発事業により東京工業大学が委託を受けた平成28年度「「もんじゅ」を活用したLLFP核変換システムの研究開発」および平成29年度「高速炉を活用したLLFP核変換システムの研究開発」の成果である。研究成果はSpringer Nature社の専門誌「Scientific Reports誌」に10月24日にオンライン掲載された。

研究成果

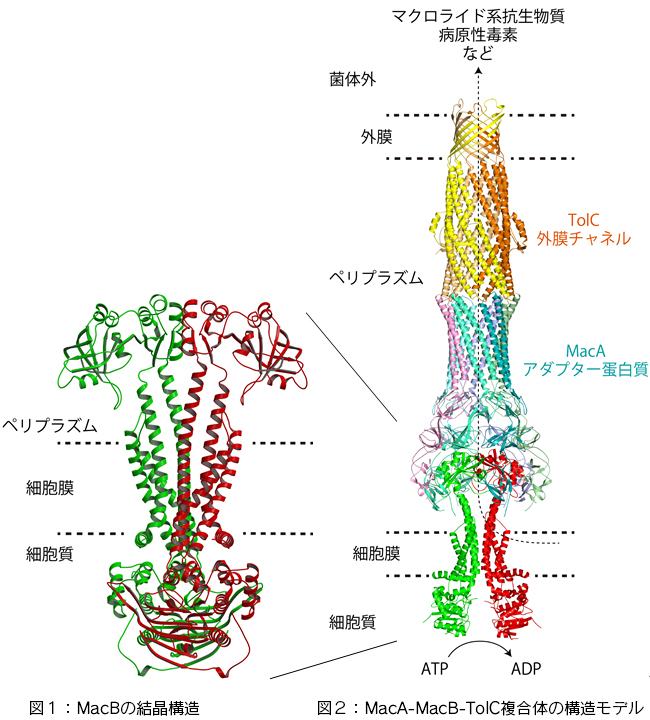

使用済核燃料に含まれる核分裂生成物(FP)の中には長寿命の核分裂生成物(LLFP)が存在する。代表的なものとしては、セレン(Se-79、半減期30万年)、ジルコニウム(Zr-93、同153万年)、テクネシウム(Tc-99、同21万年)、パラジウム(Pd-107、同650万年)、スズ(Sn-126、同23万年)、ヨウ素(I-129、同1570万年)、セシウム(Cs-135、同230万年)がある。

今回の研究では従来に比べて高い効率のLLFP核変換を実現するため、開発実績のある小型高速炉技術を活用する革新的な核変換システム概念を構築した。高速炉の使用済核燃料に含まれるLLFPを含む新規の減速材入りターゲット要素を提案し、それを炉心周辺部に配置することで、高速炉で利用可能な核分裂で発生した余剰の中性子を効率的に吸収させる。それにより、従来の核燃料サイクルシステムを大幅に変更することなく早期に展開でき、高効率の放射性廃棄物減容・有害度低減に寄与するシステムである。

提案したシステムは、生成量が少なく中性子との反応性が極端に低いSn-126を除く6種類のLLFPに対して、高速炉から排出される同位体組成のまま(つまり同位体分離[用語7]などの付加的な処理を行わず)、実効半減期(装荷した重量が半分になる時間)を物理的な半減期に比べて飛躍的に低減し、また高速炉の炉心で生成される量よりも多くのLLFPを無害な核種に変換することができる。

![長寿命核種の潜在的毒性変化]()

図1. 長寿命核種の潜在的毒性変化

また、本提案の高速炉では、これまでの軽水炉で生成し蓄積したプルトニウム(Pu)を燃料として活用し、将来は解体核兵器から排出されたPuを利用することで核不拡散と核軍縮にも貢献できる。これらを高速炉本来の目的の発電と同時に行い、さらに地層処分[用語8]の環境負荷リスクを低減することが可能になる。

本核変換システムでは、国内の軽水炉により生成されるLLFPについても10基程度の小型高速炉で処理可能な見通しである。また、最適化によりこの基数をさらに削減することも可能である。

研究の背景

使用済核燃料中にはマイナーアクチニド(MA)[用語9]とLLFPという長寿命の放射性核種が含まれている。使用済み核燃料の処理・処分に関するバックエンド分野の研究では、MAは放射性廃棄物の潜在的毒性[用語10]の主要元素群である(図1参照)。すでに国内にはこれまで使用してきた1.7万トンもの使用済核燃料が保管されている。後世の負担としないため、また核不拡散の観点からもこれらは日本国内で、我々の世代が検討すべき課題である。このため、日本国内に放射性廃棄物の最終処分場を建設するには、最小限の面積とし、環境への負荷も最小化する必要がある。

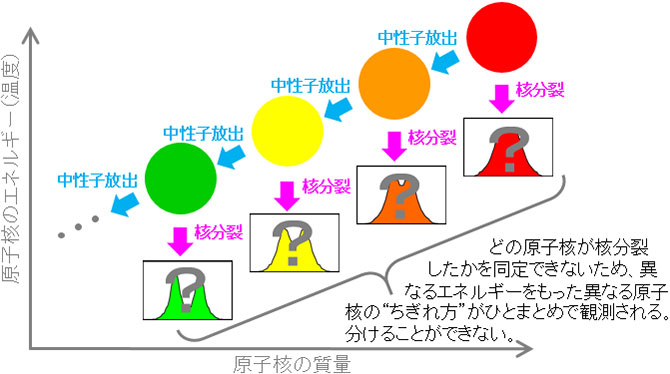

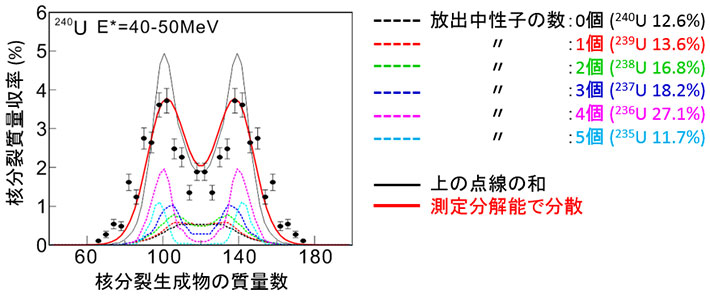

処分場面積の節約には、発熱性核種である一部の核分裂生成物(FP:例えば90Srなど)やMAなどの長寿命核種を除去することが有効である。このため、これまでの研究では主にMAをターゲットとした研究が行われてきた。さらに、LLFPについても図2及び後述のように放射性廃棄物の処分に伴う放射線リスクを低減し、処分技術のより一層の信頼性向上に貢献できる可能性がある。

以上のことから、MAやLLFPといった超長期にわたる放射能を有する核種を短寿命または安定した核種に変換することで地層処分場に送る廃棄物を減容、またはサイクル内に閉じ込める技術が重要である。

原子力エネルギーシステムは、安全性に優れ、放射性廃棄物による環境負荷を効果的に低減し、環境と調和する高い可能性を秘めている。このような観点からMAの核変換とともにLLFPの核変換も重要な課題である。

100万年までは、Cs-135、Se-79、Zr-93などのLLFPが支配的。その後はMA。

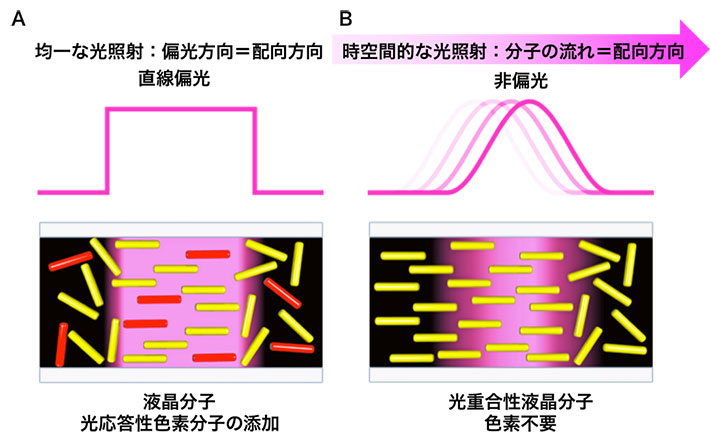

![HLWガラス固化体4万本からの公衆被ばく]()

HLWガラス固化体4万本からの公衆被ばく

JNC TN1400 99-023(第二次取りまとめ)と同条件の評価

I-129が支配的。

![TRU廃棄物(HLWガラス固化体4万本相当)からの公衆被ばく]()

TRU廃棄物(HLWガラス固化体4万本相当)からの公衆被ばく

JNC TY1400 2001-001 図4、5、6-1(a)

図2. 地層処分された長寿命核種の公衆被ばくへの影響(科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会 原子力科学技術委員会 群分離・核変換技術評価作業部会(第2回)日本原子力研究開発機構の資料)

LLFP核変換は、不確実性を伴う超長期の放射性廃棄物処分リスクを低減し、地層処分の安全性を一般社会にわかりやすい形で提示すること、そして原子力の信頼性を取り戻し、さらに一層高めるために有効である。長期間に亘って線量因子となる主要核種としては、I-129(半減期1570万年)、Tc-99(同21万年)、Se-79(同30万年)、Zr-93(同153万年)、Pd-107(同650万年)、Cs-135(同230万年)があり、これらに着目し、安定核種に変換する「核変換」が有効と考えられる。高速炉では1回の核分裂で発生する中性子数が多いため、多くの中性子を消費する核変換システムに、適していると考えられている。日本では、高速増殖原型炉「もんじゅ」が運転再開に要する期間や費用、今後の不確実性等を考慮し、廃止措置に移行することとなったが、世界的な潮流としては、ウラン資源の枯渇リスクに対応するエネルギー供給源として高速炉には大きな期待が寄せられている。実際にフランス、ロシア、中国、インドなどの国々では炉の運転実績もあり今後も高速炉の建設が計画されている。我々は、これまで日本で蓄積されてきた高速炉技術を生かしつつ放射性廃棄物処分リスクを低減する方法として、高速炉を利用した核変換システムの検討を行ってきた。高速炉を用いたLLFP核変換に関する先行研究では、中性子との反応性の高いTc-99及びI-129にターゲットを絞って行われてきた。原子炉内での生成量がこれらの核種よりも多くかつ核変換効率の低いZr-93やCs-135、または全6核種同時に核変換を実現するには、同位体分離といった技術的にも実現が難しいと考えられている付加的な処理プロセスが必要とされてきた。

そこで本研究では、高速炉の使用済核燃料中の6核種のLLFPについて、同位体分離を行わずに高速炉内で核変換により減容することにより、高速炉サイクル内から廃棄物をできるだけ出さない実現性の高い核変換システムを提案した。

研究の経緯

今回の研究開発は核変換研究に実績のある東工大、東京都市大、東北大、日本原子力研究開発機構が連携して行った。LLFP核変換のための炉心設計評価、システム設計は東工大、東京都市大、東北大が中心となって進め、核変換解析に用いるLLFPの化学形態の選定は原子力機構が担当した。画期的な減速材を用いた核変換ターゲットとして、二つのアイディアを基本として検討した。一つは、中性子を減速しLLFPに吸収されやすくするための減速材として水素化イットリウム(YH2)、重水素化イットリウム(YD2)、同ジルコニウム(ZrH2, ZrD2)などをLLFPに均質に混合圧縮成型したものである。もう一つは複合型ペレットである。これは減速材ペレットに複数個の穴を開け、その中にLLFPの混合粉を封入したものである。これらのペレットを被覆管に封入し、核変換ターゲット集合体として束ね(「もんじゅ」相当の場合、61本)、炉心周辺のブランケット領域に装荷することを基本とした。その結果、重水素化イットリウム(YD2)の減速材としての有効性とともに、同位体分離を必要としないLLFP核変換システムが出来る可能性を見出した。

ブランケット領域に核変換ターゲット集合体を装荷した理由は、高速炉の余剰中性子を有効に利用できることと、高速炉の炉心特性への影響をなるべく小さくすることができるためである。これらを用いるより効率的な集合体装荷パターンなどの最適化は今後の課題である。

今後の展開

今回の研究で明示したのは高速炉サイクルにおけるLLFPの削減可能性である。軽水炉からのLLFPについては、同位体組成が異なるため一部の核種では一時的に量が増加する可能性もあるが、地層処分せずに高速炉サイクル中に封入して地層処分の負担を軽減できることは同じである。

ただし、Puの増殖を行わないシステムであるため、燃料となるPuの一部を外部から供給する必要がある。このため軽水炉サイクルで蓄積したPuの利用や解体核兵器から発生するPuの利用を想定し、軽水炉からのLLFPを核変換した後は、今回提示した高速炉サイクルからのLLFP核変換に移行するシナリオを考えている。ターゲットの再処理等での回収漏れ分は地層処分に回ることになる。今後、各プロセスでの物量評価を行い、原子炉での照射条件についても最適化を行い、最小基数で最大の効果を上げるシステムの提案を定量的に行う予定である。

従来に比べて飛躍的に高い核変換率を達成することは、高速炉での核変換の実現性を明らかにするとともに、高速炉の多様な利用の可能性を示すことになり、高速炉技術の維持発展にも寄与することになる。また、日本国内のみならず今後原子力発電を保有する国々においても使用済核燃料から発生する放射性廃棄物の減容がいずれは重要な課題となることは明らかで、広義にも原子力技術の発展に寄与する研究である。

高速炉は核燃料サイクルの中核装置であり、それを開発するための技術基盤を維持することは我が国のような資源小国にとっては不可欠である。核燃料の増殖とMAの核変換を目指す大型高速増殖炉開発がフランスなどとの共同開発を軸に検討されているが、今回の研究で既に建設経験のある「もんじゅ」クラスの小型高速炉を放射性廃棄物減容及び核不拡散にも寄与できる装置として有効活用する新たな方法が明確化された。我が国はそれを開発する技術力を有しており、国情によって異なる原子力情勢に適切に対応できるこのような独自技術を維持・保有し発展させることはエネルギーセキュリティーの観点から重要である。

用語説明

[用語1] 核分裂生成物(LLFP) : Long Lived Fission Productsの略。使用済み核燃料に含まれる核分裂生成物のうち、特に半減期の長い7核種を示すセレン(Se-79、半減期30万年)、ジルコニウム(Zr-93、同153万年)、テクネシウム(Tc-99、同21万年)、パラジウム(Pd-107、同650万年)、スズ(Sn-126、同23万年)、ヨウ素(I-129、同1570万年)、セシウム(Cs-135、同230万年)。本研究ではこのうちSn-126を除く6核種を同時に短半減期(または安定核種)に変換するシステムを提案した。

[用語2] 高速炉 : 核分裂で発生する中性子を減速させることなく次の核分裂に利用する原子炉。特にプルトニウムにおいて、核分裂の起きる中性子のエネルギーが高いほど吸収された中性子あたりに発生する中性子が多く、また燃料以外への中性子吸収が減少する。その分、原子炉の運転維持以外に利用できる余剰中性子が増し、核燃料の増殖や不要核種の変換に回すことが可能である。

[用語3] 減速材 : 核分裂で発生する中性子と衝突して中性子のエネルギーを減らすために用いられる物質。一般に中性子捕獲断面積や核分裂断面積は核分裂で発生する中性子の持つエネルギーより低いエネルギーで大きいため、中性子エネルギーの調整のために用いられる。

[用語4] 軽水炉からの蓄積プルトニウム : 軽水炉でもウラン燃料のうちU-238が中性子を捕獲して核燃料となるプルトニウムが生成する。我が国ではこれまでの原子力発電に伴って47トンのプルトニウムが生成した。

[用語5] 解体核兵器中のプルトニウム : 解体された核兵器から排出されるプルトニウム。核軍縮が進むにつれその保管や処理が問題となるが、高速炉で燃料として利用すれば電力の供給源として有効利用される。余剰プルトニウムとも呼ばれる。

[用語6] 使用済核燃料 : 原子炉で使用された核燃料。核分裂や中性子捕獲反応に伴って生じた強い放射能を有している。

[用語7] 同位体分離 : 放射性廃棄物の特定の元素はいくつかの同位体(原子番号が同じで中性子の数が異なる原子核)からなる。同位体分離は、そのうち特定の中性子数を持つ原子核を分離する技術であるが、核分裂生成物の領域では有効な方法が見つかっていない。

[用語8] 地層処分 : 原子炉から発生する放射性物質を地下に作った施設で保管すること。放射能の弱い物質は地上付近に保管し、強い物質は地下数百メートル程度に保管する。長期保管に適した地盤が選定される。

[用語9] マイナーアクチニド(MA) : 核燃料のウランやプルトニウムが中性子捕獲とβ崩壊を繰り返して原子炉中で生成されるネプチニウム、アメリシウム、キュリウムなどのウランより原子番号が大きくプルトニウムを除いた元素。高速炉では燃料として利用可能である。

[用語10] 放射性廃棄物の潜在的毒性 : 放射性物質が人体内に入ったときにどれだけ害をもたらすかは放射能の強さのみならず、蓄積する部位や放射線のエネルギーや種類によって異なる。放射性物質の人体への影響を与える度合いを核種ごとに数値化した量を潜在的毒性と呼ぶ。

論文情報

掲載誌 : |

Scientific Reports |

論文タイトル : |

Method to Reduce Long-lived Fission Products by Nuclear Transmutations with Fast Spectrum Reactors |

著者 : |

Satoshi Chiba, Toshio Wakabayashi, Yoshiaki Tachi, Naoyuki Takaki, Atsunori Terashima, Shin Okumura, Tadashi Yoshida |

DOI : |

|

は、「AES News」No.11 2017秋号を発行しました。

は、「AES News」No.11 2017秋号を発行しました。