ポイント

- 水素の陰イオンであるヒドリド(H-)がイオン伝導する新物質を開発した。

- ヒドリドイオン伝導体を固体電解質に用いた全固体電池を作製し、機能することを実証した。

- 高い電池電位が期待できるヒドリドのイオン伝導を利用することで、既存の蓄電池や燃料電池などの延長線上にない全く新しい作動原理をもつエネルギー貯蔵・変換デバイスを開発できる可能性を示した。

概要

分子科学研究所の小林玄器特任准教授と、東京工業大学大学院の菅野了次教授、京都大学大学院の田中功教授、高エネルギー加速器研究機構の米村雅雄特別准教授らの研究チームは、水素の陰イオンであるヒドリド(H-)伝導性の固体電解質La2-x-ySrx+yLiH1-x+yO3-y(以下LSLHO)を開発しました。

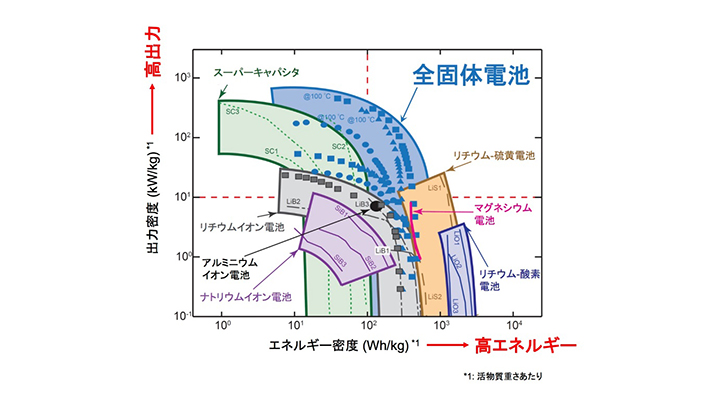

イオン伝導体[用語1]は、二次電池や燃料電池の基幹材料として電極や電解質に用いられ、プロトン(H+)やリチウム(Li+)を伝導する物質が実用材料として開発されています。ヒドリド(H-)は、イオン伝導に適したイオン半径と、卑な酸化還元電位[用語2]を持つことから、H-を電荷担体[用語3]とするイオン伝導体を蓄電・発電反応に利用することができれば、高電位・高容量のエネルギーデバイスを実現できる可能性があります。しかし、化学的に安定であり、かつH-のみがイオン伝導する物質はこれまでに発見されておらず、H-をエネルギーデバイスに応用する試みはありませんでした。

本研究チームは、純粋なH-伝導体であるLSLHOを開発することに成功しました。H-が酸化物イオン(O2-)と共存する副格子[用語4]をもつ酸水素化物[用語5]と呼ばれる物質系に着目し、構成元素にH-より電子供与性の強いリチウム(Li)、ストロンチウム(Sr)、ランタン(La)を採用して、H-からの電子供与を抑制することで固体電解質として利用できる初めてのH-伝導体の発見に至りました。

さらに、開発したLSLHOを用いて、H-を電荷担体とする全固体型の電気化学エネルギーデバイスが作動することを初めて見出し、H-電気化学デバイスの作動原理を実証しました。

この研究成果は、ヒドリドのイオン伝導を利用した電気化学デバイスの可能性を初めて示したものであり、水素のエネルギー利用に新たな可能性をもたらすとともに、既存の蓄電・発電デバイスの延長線上にない新しいエネルギーデバイスの開発に道を拓くものと期待されます。

本研究は、JST戦略的創造研究推進事業(さきがけ)、日本学術振興会 科学研究費助成事業(新学術領域研究)の助成を受けて行われました。

本研究成果は、2016年3月18日(米国東部時間)に米国科学振興協会(AAAS)発行の科学誌「Science」に掲載されました。

研究の背景と経緯

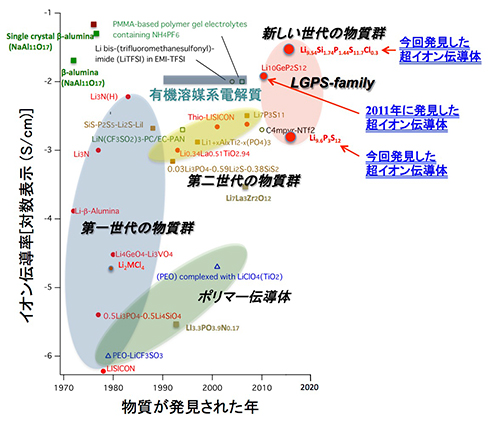

持続可能なエネルギー社会の実現に向け、電気化学反応を利用した蓄電・発電の重要性が高まっています。リチウム二次電池や燃料電池を越える次世代のエネルギーデバイスの実現をめざして、激しい開発競争が世界的に繰り広げられていますが、いまだ本命は不在の状況です。次世代エネルギーデバイスには、エネルギー密度、作動温度、耐環境性能など、用途に応じたさまざまな性能が求められます。これらを達成するためには、既存の研究開発の延長線上にはない、基幹材料のブレークスルーが必要になります。これまでプロトンやリチウム、ナトリウム、マグネシウムなどのイオンを利用した燃料電池や蓄電池の開発が行われてきましたが、新たな電荷担体を伝導種とする電極や固体電解質材料が出現すると、全く新しい作動原理をもつエネルギーデバイスが創成できると期待されます。本研究チームは、ヒドリド(H-)の酸化還元電位が-2.25Vと大きく、電荷担体として魅力的であることに着目し、高速でH-が伝導することのできる新物質を探索しました。

研究の内容

固体内でH-伝導を実現するためには、十分な濃度のH-が互いに相互作用できる距離で結晶格子中に存在すること、安定な骨格構造をもつこと、H-より電子供与性の強い陽イオンの副格子をもつことが鍵となります。本研究チームは、La-Li系の酸水素化物La2LiHO3のLaをSrで置き換えると、H-濃度と結晶内の配位環境を制御できることを見いだし、H-伝導体LSLHOの開発に成功しました。

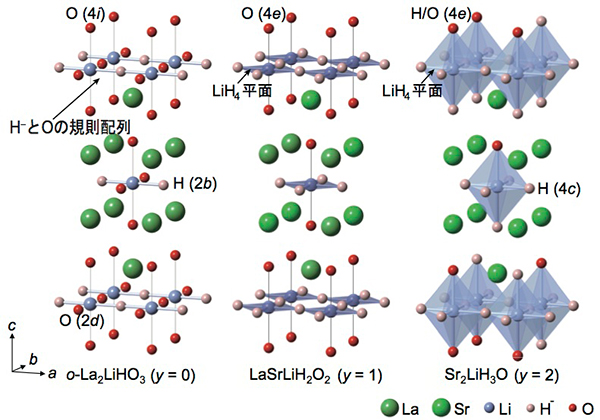

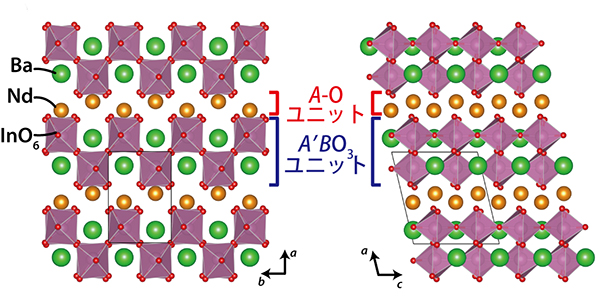

H-伝導体LSLHOは、高圧合成法[用語6]で合成しました。Li、Sr、Laの酸化物と水素化物を出発物質に用い、その割合を調整してLSLHOの組成を制御しました。本研究で開発したH-伝導体LSLHOは、広い組成範囲(O≤x≤1,O≤y≤2)を持ち、LaとSrの組成比を変えると結晶格子内のH-とO2-の比率を制御することが可能です。大強度陽子加速器施設J-PARC[用語7]と(米)オークリッジ国立研究所に設置された粉末中性子回折装置による中性子回折測定[用語8]によって決定した結晶構造を図1に示します。LSLHOがK2NiF4型構造[用語9]をとり、Liと陰イオンで構成されるLiX6(x=H-,O2-)八面体の頂点位置をO2-が、LiX4面内をH-が好んで占有することを明らかにしました。La2LiHO3(x=y=0)ではH-とO2-がLiX4面内に規則的に配列するのに対し、LaSrLiH2O2(x=0,y=1)ではH-が面内および O2-が頂点位置を占有し、Sr2LiH3O(x=0,y=2)ではH-が頂点位置の1/2を占有します。さらにx>0の組成では、LiX4面内のH-が欠損し空孔が導入されることが分かりました。各構成元素の価数を第一原理計算[用語10]によって調べ、結晶格子内に含まれる水素がヒドリド(H-)として存在していることを明らかにしました。

![La2-x-ySrx+yLiH1-x+yO3-yの結晶構造]()

図1. La2-x-ySrx+yLiH1-x+yO3-yの結晶構造

H-含有量の増加に伴い、Liと陰イオンで形成される八面体内の配位環境が変化する。La2LiHO3ではLiにH-が直線的に二配位する。LaSrLiH2O2ではLiにH-が4配位してLiH4平面が形成される。Sr2LiH3Oでは新たに八面体の頂点位置の半分がH-で占有される。

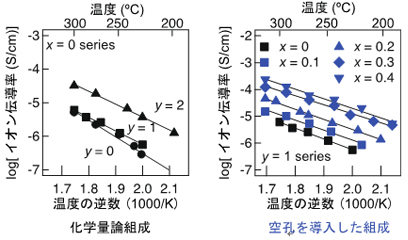

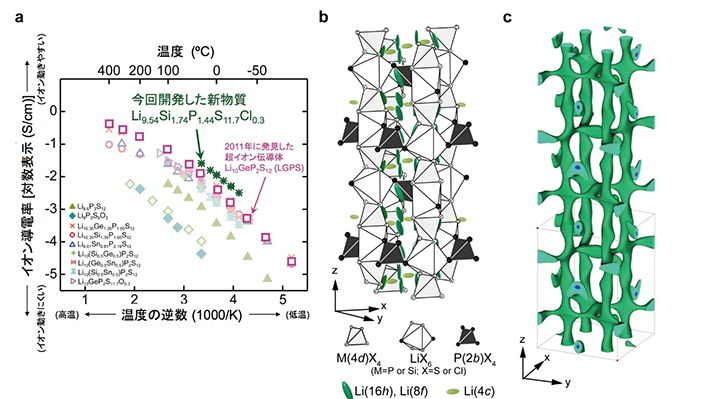

LSLHOのH-伝導特性を調べた結果、図2に示す様に高いイオン伝導率が出現することを確認しました。イオン伝導率はH-濃度の増加または空孔の導入によって向上し、La0.6Sr1.4LiH1.6O2(x=0.4,y=1)の組成では300度で0.1mScm-1を越える高いヒドリド伝導率が得られました。

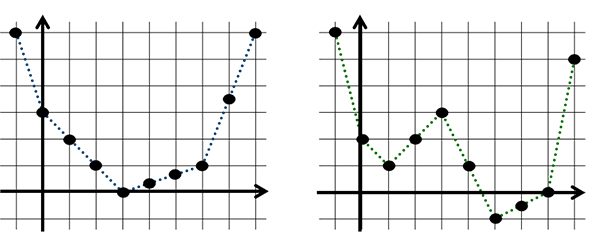

![La2-x-ySrx+yLiH1-x+yO3-yのイオン伝導率の温度依存性]()

図2. La2-x-ySrx+yLiH1-x+yO3-yのイオン伝導率の温度依存性

温度の逆数に対して伝導率の対数を示したアレニウスプロットと呼ばれるグラフ。傾きからイオン伝導における活性化エネルギーが導出できる。左図:La2LiHO3、LaSrLiH2O2、Sr2LiH3Oの伝導率の比較。H-含有量の増加に伴い、伝導率が向上していることが分かる。右図:LaSrLiH2O2(x=0, y=1)のH-位置に空孔を導入したLa1-xSr1+xLiH2-xO2のイオン伝導率の比較。空孔量の増加(xの増加)に伴って伝導率が向上している。

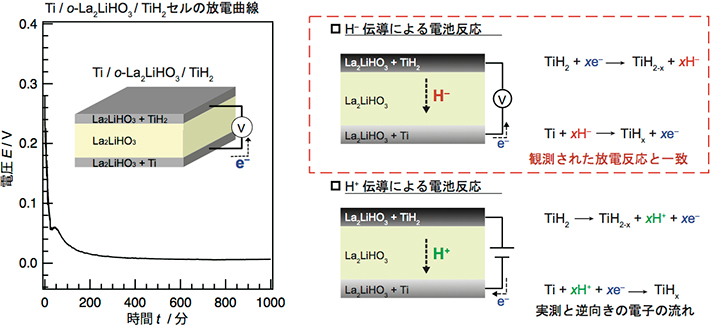

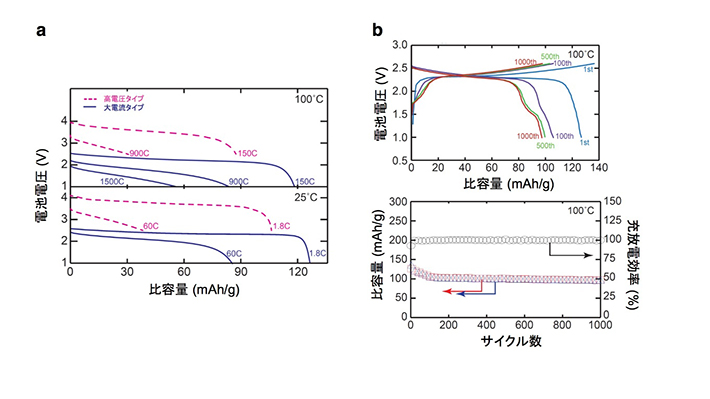

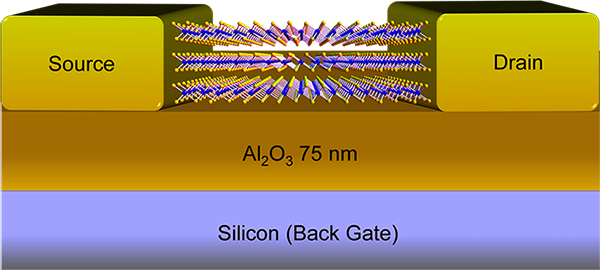

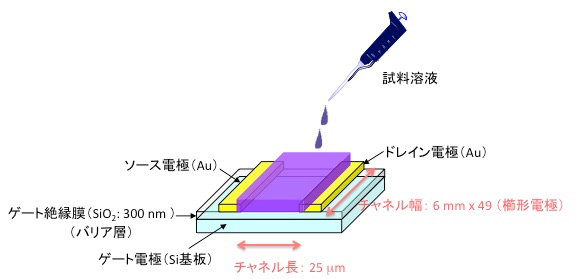

さらに新しいヒドリド伝導体を固体電解質に用いた全固体電池を作製し、電気化学反応が可能であることを明らかにしました。LSLHOを固体電解質に用いた全固体セルTi/LSLHO/TiH2は正の起電力を示し、定電流放電によって放電容量が得られました(図3)。電池反応によって生じた生成物を、大型放射光施設SPring-8[用語11]に設置されている粉末放射光X線回折装置で調べました。それぞれの電極で水素の吸蔵と放出に伴う構造変化を観測し、放電時にTi+xH-→TiHx+xe-(負極)とTiH2+xe-→TiH2-x+xH-(正極)の電極反応が進むことが明らかになりました。すなわち、TiH2から放出された水素がH-としてLSLHOを伝導してTi電極に吸蔵されたことを示します。この結果は、LSLHOが固体電解質として機能することを実証しただけでなく、H-のイオン伝導を利用した新しい電気化学デバイスが創成できる可能性を示しています。

![本研究で作製した固体電池Ti/La2-x-ySrx+yLiH1-x+yO3-y/TiH2の定電流放電測定の結果]()

図3. 本研究で作製した固体電池Ti/La2-x-ySrx+yLiH1-x+yO3-y/TiH2の定電流放電測定の結果

起電力と放電反応での流れる電流の向きから電荷担体がH-であることが証明できた。TiH2電極からの水素の放出とTi電極への水素吸蔵に伴って放電容量を得たこの実験結果は、H-が電荷担体として電池反応に適用できることを示した初めての報告である。

今後の展開

本研究を通して、H-が電荷担体として固体内をイオン伝導することが明らかになり、H-伝導体を固体電解質に利用した新しいエネルギーデバイスの開発が可能であることを初めて示しました。今後は、より伝導率の高いH-イオン伝導体の創成を目指して物質探索を進めると共に、H-の酸化還元電位を活かした電池反応の構築を目指します。本成果を通し、既存のエネルギーデバイスに用いられているLi+やH+、O2-、Mg2+などのイオン伝導種に新たにH-が加わったことで、次世代エネルギーデバイスの開発に向けた新たな潮流が生まれることを期待しています。

用語説明

[用語1] イオン伝導体 : イオンが拡散することで電気伝導が生じる物質。固体電解質には電気伝導にイオンのみが寄与する物質が用いられるのに対し、電極材料には電子とイオンが同時に伝導する混合伝導体が用いられることが多い。

[用語2] 標準酸化還元電位 : 標準酸化還元反応における電子授受に必要な電位。水素標準電極(SHE:2H++2e-=H2)に対してプラス側に大きな電位を持つ物質を貴な物質、マイナス側に大きな電位を持つものを卑な物質とする。電子の放出または受取りやすさの定量的な尺度でもあり、マイナス側に大きいほど(卑な物質)電子供与性が強い。ヒドリドでのH2+2e-=2H-の酸化還元電位は、水素標準電極に対して-2.25Vの電位である。リチウム二次電池に用いられているLi、次世代二次電池への検討がなされているマグネシウム(Mg)の酸化還元電位は-3.04、-2.36Vであり、H-はMgと同程度の標準酸化還元電位をもつ。

[用語3] 電荷担体 : 電気伝導の担い手。金属では電子、半導体では電子とホール、イオン伝導体ではイオンが伝導することで電気が流れる。

[用語4] 副格子 : 結晶格子を構成する原子または分子の中で、同じ性質や状態をもつもの同士が形成する部分的な格子のこと。LSLHOの結晶格子は、陽イオン副格子と陰イオン副格子で構成されていると考えることができる。

[用語5] 酸水素化物 : 結晶格子内に酸化物イオン(O2-)とヒドリド(H-)が共存する物質。酸化物イオンとの共有結合により水酸化物イオン(OH-)として格子間を占有することの多いプロトン(H+)と異なり、H-は酸化物イオンと同様に陰イオン位置を占有する。

[用語6] 高圧合成法 : 原料を圧力媒体内に密閉してGPa(ギガパスカル:1GPaが1万気圧に相当)オーダーの高圧下で熱処理する合成法。高圧相の合成や、水素やリチウムのように揮発性の高い元素を反応系内に留めることができるため、酸水素化物の合成に適している。

[用語7] 大強度陽子加速器施設J-PARC : 高エネルギー加速器研究機構と日本原子力研究開発機構が共同で茨城県東海村に建設した大強度陽子加速器施設と利用施設群の総称。加速した陽子を原子核標的に衝突させることにより発生する中性子、ミュオン、中間子、ニュートリノなどの二次粒子を用いて、物質、生命科学、原子核、素粒子物理学などの最先端学術研究及び産業利用がおこなわれている。

[用語8] 中性子回折測定 : 中性子線の回折を利用して物質の結晶構造や磁気構造を調べる測定。X線回折ではX線が外殻電子によって散乱するのに対し、中性子回折では、原子核が散乱に関与する。このため、X線では検出しにくい水素やリチウムなどの軽元素の情報を得るのに適している。本研究では、中性子回折を用いてLSLHOに含まれる水素濃度と結晶格子内の水素の位置を決定した。

[用語9] K2NiF4型構造 : 陽イオンが陰イオンと6配位8面体を構成しているペロブスカイト型構造と岩塩型構造が一層ずつ積層した構造。イオン伝導体、超伝導体、磁性体など、さまざまな物性を示す物質が発見されている結晶構造。

[用語10] 第一原理計算 : 量子力学の原理のみに基づいて電子状態を調べ、構造や物性を予測する計算手法。本研究では、H-伝導体LSLHOの電子構造と、各構成元素の価数を調べた。

[用語11] 大型放射光施設SPring-8 : 兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出すことができる大型放射光施設。放射光とは、電子を光速に近い速度まで加速し、電磁石によって進行方向を曲げた時に発生する、強力な電磁波のことである。SPring-8では、この放射光を用いて、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究がおこなわれている。

論文情報

掲載誌 : |

Science |

論文タイトル : |

“Pure H- Conduction in Oxyhydrides“

(酸水素化物におけるH-導電現象) |

著者 : |

Genki Kobayashi1,2, Yoyo Hinuma3, Shinji Matsuoka4, Akihiro Watanabe1,4, Muhammad Iqbal4, Masaaki Hirayama4, Masao Yonemura5, Takashi Kamiyama5, Isao Tanaka3, and Ryoji Kanno4 |

所属 : |

1 Research Center of Integrative Molecular Systems (CIMoS), Institute for Molecular Science, 2 Japan Science and Technology Agency (JST), Precursory Research for Embryonic Science and Technology (PRESTO), 3 Department of Materials Science and Engineering, Kyoto University, 4 Department of Electronic Chemistry, Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology, 5 Neutron Science Laboratory (KENS), Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization (KEK) |

DOI : |

|