常識を覆し、光で電気の流れを止める

―10兆分の1秒の高速光スイッチングデバイスに道―

要点

- これまで困難とされていた光による金属から絶縁体への変化を実現

- 梯子構造を有する銅酸化物超伝導体の特異な電気の流れを利用

- 1ピコ秒以内で絶縁体⇄金属の双方向光スイッチ動作に成功

概要

東京工業大学大学院理工学研究科の深谷亮産学官連携研究員(現高エネルギー加速器研究機構特任助教)、沖本洋一准教授、腰原伸也教授、同応用セラミックス研究所の笹川崇男准教授、東北大学大学院理学研究科の石原純夫教授らの研究グループは、銅酸化物超伝導体中の電気の流れをレーザー光でオフ・オンする方法を発見した。

光を使って金属的物質(導体)を絶縁体にする(電気の流れを止める)ことは困難とされていたが、梯子(はしご)構造を有する材料の特異なホールペアの動きを利用して、光励起による電気の流れのオフ・オンを初めて実現した(「隠れた絶縁体状態」[用語1]と呼ばれる)。

さらに光パルス列を対象試料に照射することで、室温を含む広い温度域で1ピコ(1ピコは1兆分の1)秒以内に絶縁体⇄金属の変化を双方向で切り替えることにも成功した。これにより、室温かつ10兆分の1秒以下で超高速動作する次世代光スイッチング[用語2]デバイス開発へ道を拓くことが期待される。

研究成果は10月20日発行の英国科学誌「ネイチャー・コミュニケーションズ(Nature Communications)」オンライン版に掲載される。

背景

光を利用して物質中の電子の動きを自在に制御する技術、および物質の光学的・磁気的・電気的性質などを光で変化させる光機能性材料の開発・探索研究が世界中で精力的に行われている。電気的には実現不可能な応答速度で物質の特性を高速に切り替えられれば、次世代の高速光スイッチングデバイスへの応用展開が期待されるためである。

とりわけビッグデータの取り扱いなどに向けた超高速通信、大規模計算のための新デバイスへの要請が、この数年高まっている。このような要請を背景に、特に光キャリアドーピング[用語3]技術を利用した電気伝導性の光制御は高速かつ非接触で電気的な性質を変換できるため、光スイッチングデバイスとして応用展開する上で単純かつ最も適した方法であると考えられ、期待されている。

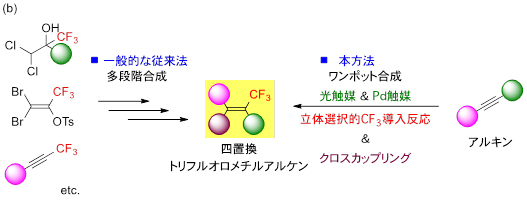

しかし、一般的には、物質に照射された光エネルギーは電子の数や運動エネルギーを増やす方向に変換されるため、物質の電気伝導性は必然的に増加する(図1(a)-1の変化)。そのため、逆に光を使って動いている電子の流れを抑制し、金属から絶縁体へと変化(図1(a)-2の変化)させることは常識的に困難であると認識されていた。したがって光による金属から絶縁体への変化は、この常識を根底から覆す新概念であり、その現象を発見するためには、最先端の光源を利用した光機能性材料の探索的研究が必要だった。

![(a)光を使った電気特性制御のスキーム、(b)光で生成した絶縁体状態および(c)金属状態におけるホールペアの流れ。]()

図1. (a)光を使った電気特性制御のスキーム、(b)光で生成した絶縁体状態および(c)金属状態におけるホールペアの流れ。

研究成果

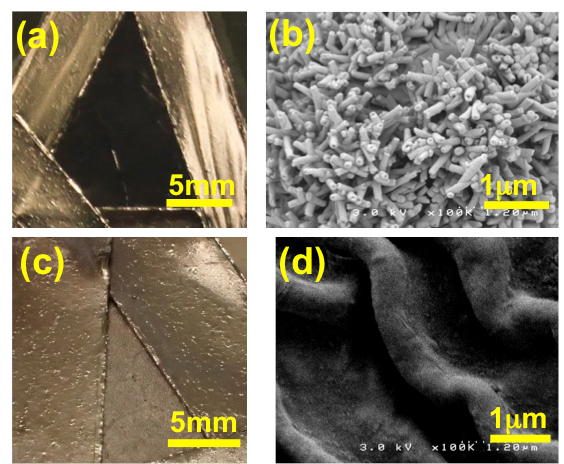

東工大の深谷研究員(現高エネ機構)らの研究グループは、笹川准教授らが合成した金属状態の梯子型銅酸化物結晶(Sr4Ca10Cu24O41=ストロンチウム・カルシウム・銅酸化物)の電気伝導性を0.1ピコ秒の時間幅を持つパルスレーザー光照射で瞬時に抑制することに成功した。これまで光照射では実現困難とされてきた、金属から絶縁体へ変化する(通常の光伝導ではなく、光抵抗とも呼べる)新奇な現象を発見した。

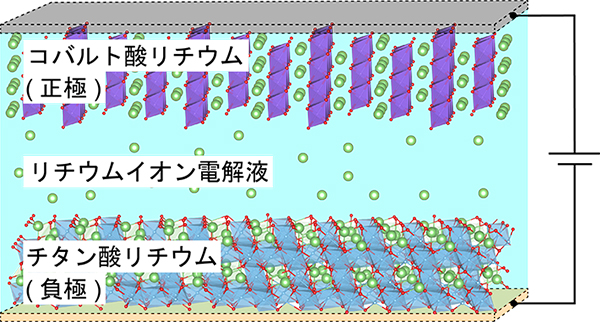

対象の物質は高温超伝導の舞台である銅と酸素で構成されたCuO2ユニットが梯子状に連なった構造を有しており、低次元銅酸化物で唯一超伝導を示すことが知られている。この物質の金属状態は、電気伝導を担うホール(正孔)がペアを組み、結晶中をペアを組んだ状態でお互いに位相(間隔)をそろえて動いていると推測され (図2(c))、この波としての周期的性質が高温超伝導発現の鍵を握っていると考えられている。したがって、ホールの数とホールペアの動きをコントロールすることにより、電気伝導性を制御することが可能となる。

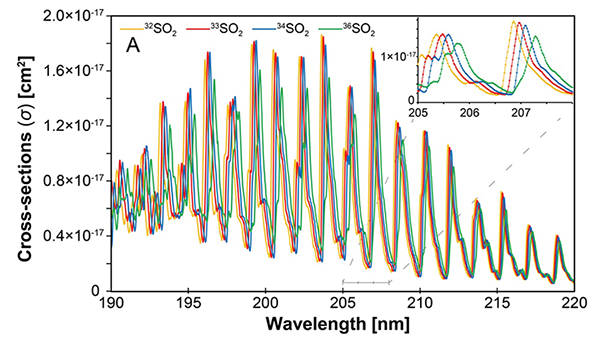

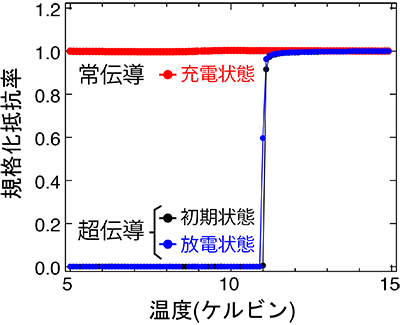

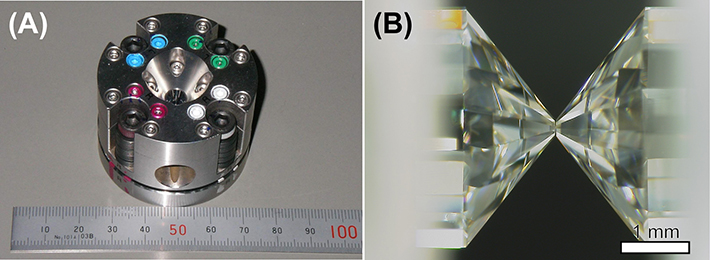

この物質では、ホールペアの波としての周期的性質が強い金属状態とその性質が弱い絶縁体状態への変化が、赤外線領域の大きな反射率の増大によって特徴づけられる。そこで同研究グループは、0.1ピコ秒の光パルスを使ったポンプ―プローブ分光と呼ばれる測定手法[用語4]を用いて、金属状態の試料における光照射後の反射率スペクトルの変化を測定した。

同研究グループが先行して行った絶縁体の試料を使った実験(掲載論文: Journal of Physical Society of Japan, 82, 083707 (2013))では、光キャリアドーピングにより物質中のホール数の増加を反映して、光照射直後に反射率の増大(絶縁体から金属への変化)が観測される。しかし、金属状態で観測された反射率スペクトルの変化はそれとは全く逆の、反射率が減少する応答(金属から絶縁体への変化)を示した(図2(a))。

この特異なスペクトル変化を理解するため、石原教授らの協力のもと新しい理論モデルを構築した。このモデル計算で得られた光照射後の反射率スペクトルにおいても、実験結果と同様に赤外線域の反射率が減少した(図2(b))。

![(a)実験および(b)理論計算により得られた光照射前後の反射率スペクトル。]()

図2. (a)実験および(b)理論計算により得られた光照射前後の反射率スペクトル。

この現象は、ホールペアの周期性が光キャリアドーピングで生成されたホールの影響で壊され、伝導性が抑制されることを意味しており、この状態は、温度や化学的な元素置換では実現し得ない「隠れた絶縁体状態」であることが明らかとなった(図1(b))。

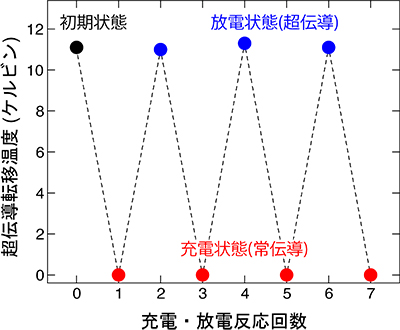

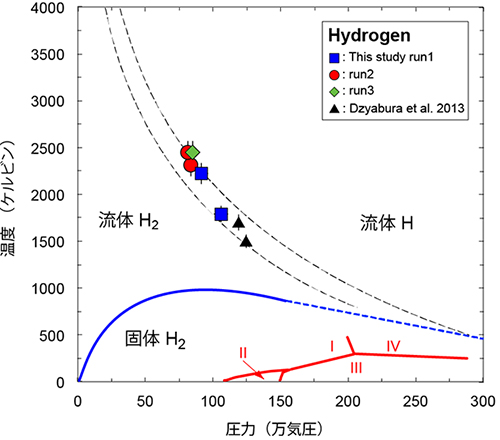

同研究グループによる先行研究及び今回観測された光による絶縁体―金属間の変化を利用して、光パルス列を用いた単一試料による絶縁体⇄金属の双方向光スイッチングを試みた。具体的には、第一光パルスで図1(a)-1の変化を起こし、生成された金属状態下にさらに第二光パルスを照射することで図1(a)-3の変化を起こす。図3(a)は金属状態の試料に単一の光パルスを照射したとき、および図3(b)は第一パルスで生成した金属状態にさらに第二光パルスを照射したときの赤外線域の反射率の時間変化を示している。

両者とも非常に類似した変化を示すことから、光で生成した金属状態に光を照射してもそのホールペアの伝導性が抑制されることが明らかとなり、光パルス列を用いて、0.1ピコ秒での単一方向スイッチングに加えて、1ピコ秒以内で絶縁体⇄金属の双方向光スイッチングにも成功した。またこの双方向光スイッチング現象は低温から室温にわたる広い温度領域で実現可能であることを示した。

- 図3.

- (a)金属状態の試料に単一の光パルスを照射したとき、及び(b)第一光パルスで生成した状態にさらに第二光パルスを照射したときの反射率の時間変化。光照射直後(0ピコ秒)の塗りつぶされている応答が、金属から絶縁体の変化に対応している。(b)では、第一光パルスによる反射率変化を除いている。

今後の展開

ホールペアの動きを光制御することにより実現する「隠れた絶縁体状態」を利用した絶縁体⇄金属双方向光スイッチングは、これまでの概念を覆す新しい光制御機構である。このような原理を確立することにより、新規な光制御技術・光機能性物質の開発に明確な指針を与えるだけでなく、室温を含む広範囲の温度域で高速に動作する次世代光スイッチングデバイスへの応用展開に向けて大きく前進すると期待される。

本成果は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 チーム型研究(CREST)「先端光源を駆使した光科学・光技術の融合展開」研究領域における研究課題「光技術が先導する臨界的非平衡物質開拓」(研究代表者:腰原伸也、平成21年度~平成26年度)によって得られたものであり、東京工業大学応用セラミクス研究所笹川崇男准教授、東北大学 大学院理学研究科橋本博志博士課程3年、石原純夫教授らとの共同研究である。

用語説明

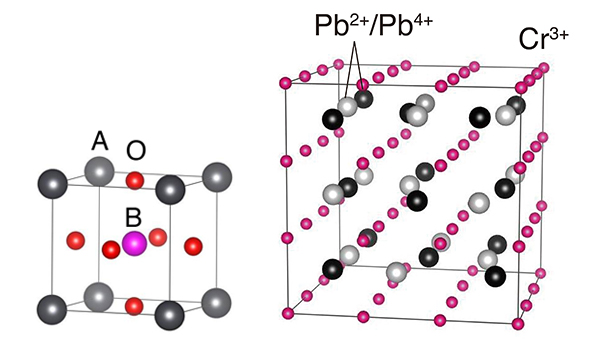

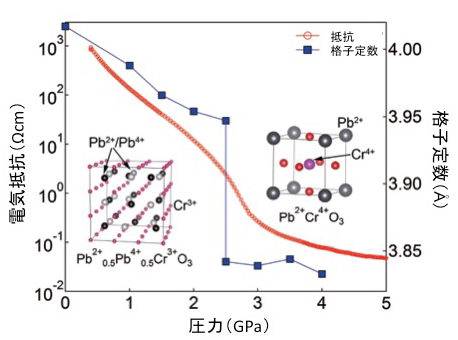

[用語1] 隠れた絶縁体状態 : 温度による相転移では到達できない、光励起でのみ実現可能な物質の状態。2011年、今回の共同研究者である腰原教授らによって、ペロブスカイト型構造のマンガン酸化物薄膜で「隠れた物質相」が初めて発見された。

[用語2] 光スイッチング : 光信号を電気信号に変換することなく、光により直接オン・オフを選択する方法。

[用語3] 光キャリアドーピング : 光のエネルギーを利用して物質中に電子や正孔(ホール)を注入する方法。

[用語4] ポンプ―プローブ分光法 : ポンプ光(励起光)を物質に照射することで起こる電子状態や構造の変化を計測するため、続けてプローブ光(計測光)を物質に照射してその反射率や透過率の変化を調べる計測手法。ポンプ光とプローブ光の間の時間間隔を変えることによって、物質の特性が変化していく様子をスナップショットのように刻々と追跡することが可能である。

論文情報

掲載誌 : |

Nature Communications |

論文タイトル : |

Ultrafast electronic state conversion at room temperature utilizing hidden state in cuprate ladder system |

著者 : |

R. Fukaya, Y. Okimoto, M. Kunitomo, K. Onda, T. Ishikawa, S. Koshihara, H. Hashimoto, S. Ishihara, A. Isayama, H. Yui, and T. Sasagawa |

DOI : |

|

が、ニュースレター「AES News」No.3秋号を発行しました。

が、ニュースレター「AES News」No.3秋号を発行しました。

)。

)。