要点

- 大規模数値計算を行い、カイラルスピン液体[用語1]が熱揺らぎに対して安定に存在することを見出した

- スピン液体中に潜む自然界には存在しない粒子「エニオン[用語2]」の統計的な性質の違いに応じて異なるタイプの相転移[用語3]を示すことを解明

- 特異な統計性を持つ非可換エニオンを用いた量子計算への応用に期待

概要

東京工業大学大学院理工学研究科の那須譲治助教と東京大学大学院工学系研究科の求幸年(もとめ ゆきとし)准教授は、キタエフ(Kitaev)模型[用語4]と呼ばれる理論模型に対して量子モンテカルロ法[用語5]による大規模な数値計算を行うことにより、低温のカイラルスピン液体と高温の常磁性状態との間に、ある温度で相転移が存在することを明らかにした。またカイラルスピン液体中に存在する特殊な粒子であるエニオンの統計性[用語6]の変化に呼応して、相転移の性質も大きく変化することを発見した。

この研究結果は、非可換エニオンを持つカイラルスピン液体が絶対零度以外でも安定に存在することを明確に示しており、非可換エニオンを用いるトポロジカル量子計算[用語7]への応用が期待される。

研究成果は8月21日発行の米国物理学会誌「フィジカル・レビュー・レターズ(Physical Review Letters)誌」に掲載された。

研究の背景

多くの物質は低温においてはその構成粒子が整然と並んだ固体になるが、温度を上げていくとバラバラになり、液体を経て気体へと変化を遂げる。磁性体でも同様に、電子の持つ小さな磁石であるスピンの向きが秩序立って整列した強磁性体などの磁気秩序[用語8]状態から温度を上げていくと、スピンの向きがバラバラな常磁性状態となる。

この常磁性状態は時間反転対称性[用語9]を持っているが、低温の磁気秩序 状態では、時間反転対称性が自発的に破れている。すなわち従来の磁性体では、時間反転対称性の自発的な破れには磁気秩序が伴うというのが常識だった。

しかし、分数量子ホール効果でノーベル賞を受賞したロバート・ラフリンらは1987年に、時間反転対称性が破れているにも関わらず、磁気秩序を伴わない奇妙な量子状態としてカイラルスピン液体を提唱した。この状態中のスピンはその向きがバラバラであるにもかかわらず互いに強く影響を及ぼし合っているドロドロした液体的な状態にある。

一方で、常磁性状態はスピン同士が影響しあわずにバラバラになっているスピンの気体であり、カイラルスピン液体とは本質的に異なる状態である。さらに、このカイラルスピン液体の中にはエニオンと呼ばれる特殊な粒子が潜んでいることが指摘された。

自然界に存在する粒子はすべて、その統計性によってフェルミオンかボソンのどちらかに分類されるが、エニオンはそれらとは全く異なる統計性を持つ特殊な粒子である。このエニオンを用いれば、エラーを起こしづらいとされるトポロジカル量子計算を用いた量子コンピュータが可能となるという指摘がなされており、多くの研究者の興味を集めている。

しかし、これまでにカイラルスピン液体の絶対零度の性質に関して多くの研究がなされてきたが,応用面でも重要となる温度を上げたときの性質に関しては謎のままだった。特に、カイラルスピン液体の相転移は通常の磁性体の相転移と同じものなのか,それとも水が水蒸気に変わるときのような気体・液体転移と同じものなのかは興味深い問題として残されていた。

研究成果

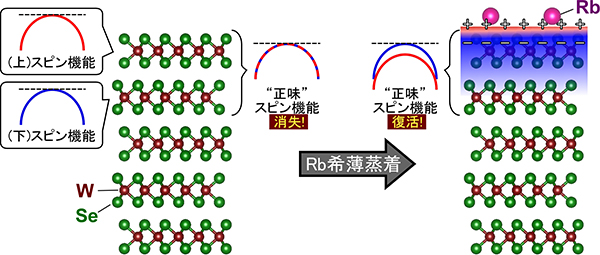

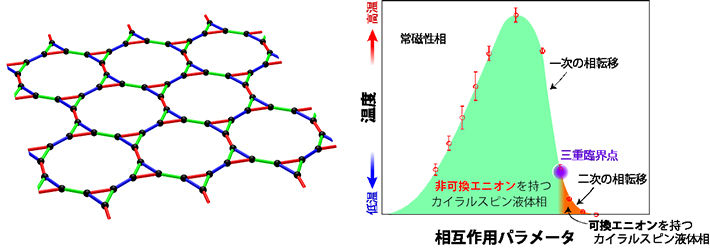

東工大の那須助教と東大の求准教授は、Kitaev模型と呼ばれる理論模型(図1左図)に対して量子モンテカルロ法を用いた大規模な数値計算を行うことで、温度を上昇させたときのカイラルスピン液体の性質を調べた。

その結果、カイラルスピン液体状態が温度による熱揺らぎに対して安定に存在することを見出した。また、ある臨界温度で相転移を起こし、高温の常磁性状態へ変化する様子も明らかにした(図1右図)。この相転移温度の前後でスピンの向きは整列しないにもかかわらず、時間反転対称性が自発的に破れることになる。

このようなカイラルスピン液体状態を記述するKitaev模型という理論模型には興味深い特徴がある。エニオンには可換エニオンと非可換エニオンという2種類の統計性が異なるものが存在するが、スピン間の相互作用の強さを変えることで、カイラルスピン液体の中に存在するエニオンの統計性を変化させることができるのである。

このエニオンの性質の変化がカイラルスピン液体の性質にどのような影響を与えるかを明らかにするため、特に相転移の性質を詳しく調べた。その結果、エニオンの統計性の変化に伴って、カイラルスピン液体と常磁性の間の相転移の性質も大きく変化することがわかった(図1右図)。可換エニオンを持つカイラルスピン液体の場合は通常の磁性体における強磁性から常磁性への相転移と類似した連続的な変化(二次の相転移[用語10])になる。

一方で、非可換エニオンを持つカイラルスピン液体の場合は、水から水蒸気へ変化する際に起こる気体・液体相転移と類似した不連続な変化(一次の相転移[用語10])になることを見出した。

このようなエニオンの統計性の変化は、相転移の性質以外にも現れる。特に非可換エニオンを持つカイラルスピン液体には新奇な効果が期待される。今回の研究では温度勾配がある場合に、温度勾配の方向と垂直方向に熱の流れが発生する現象である熱ホール効果を計算し、相転移温度以下でこの効果が生じることを見出した。一方で、可換エニオンを持つ場合には熱ホール効果は生じないことも示した。

Clik here to view.

図1. 左図:Kitaev模型が定義された拡張された蜂の巣格子。右図:Kitaev模型の有限温度相図。

今後の展開

非可換エニオンを持つカイラルスピン液体が絶対零度以外でも安定して存在することを明らかにしたことで、非可換エニオンを演算要素として用いるトポロジカル量子計算への応用が期待される。また、この状態における熱ホール効果の振る舞いを明らかにしたことで、今後の実験研究が活性化することが期待される。

用語説明

[用語1] カイラルスピン液体 : 強磁性体のような物質の中の電子スピンが秩序立って整列している状態(磁気秩序状態)でないにもかかわらず、時間反転対称性が破れた状態。

[用語2] エニオン : 自然界に存在するすべての粒子は、その統計性の違いによりボソンとフェルミオンに分類されるが、これらのどちらとも異なる統計性を持つ特殊な粒子。2次元の系において実現する。このエニオンは、その統計性の違いに応じて可換(アーベリアン)エニオンと非可換(ノンアーベリアン)エニオンに大別される。

[用語3] 相転移 : ある物質の状態(相)が別の状態に変わる現象。氷から水への状態変化である融解や、その逆の凝固は相転移の一例。一般に、相転移の際には、比熱などの熱力学的な物理量に発散や不連続な振る舞いが現れる。

[用語4] キタエフ(Kitaev)模型 : A. Kitaevによって2006年に提案された電子スピンに関する理論模型。2次元蜂の巣格子上に並んだ電子スピンの間に、結合の方向に強く依存する相互作用を仮定したモデル。図1左図で示したような拡張された蜂の巣格子など、様々な格子構造への拡張がなされている。

[用語5] 量子モンテカルロ法 : 乱数を用いて実現確率の高い状態を重点的に抽出することで効率的な計算を行う手法。場合によっては計算誤差が発散的に大きくなってしまう負符号問題が生じる可能性があるが、今回の研究では、量子スピンをマヨラナ粒子として書き換えることによって、この問題が全く現れない。

[用語6] 粒子の統計性 : 量子力学においては、同じ種類の粒子同士を区別することはできない。自然界に存在する粒子は、同じ量子状態にいくつでも入ることができる粒子(ボソン)と、ひとつしか入ることができない粒子(フェルミオン)の2種類存在する。このような複数個の同種粒子を考えたときに現れる性質を粒子の統計性と呼ぶ。

[用語7] トポロジカル量子計算 : 連続的な変形で変化しないような性質に注目するトポロジーの概念を応用した量子計算。エラーを起こしづらいという特徴を持つ。

[用語8] 磁気秩序 : 磁石の起源である電子のスピンが整列した状態。その中でも特に、固体の中のほとんどの電子のスピンが同じ方向を向いて整列している状態は強磁性秩序と呼ばれ、いわゆる磁石としての性質を示す。

[用語9] 時間反転対称性 : 時間の流れを逆向きにしたとしても状態が変化しないこと。磁石の起源である電子のスピンが整列した磁気秩序状態では、時間反転対称性が破れている。

[用語10] 一次の相転移と二次の相転移 : 水から水蒸気に変化するとき、温度の関数として沸点で密度が不連続に変化するように、転移点において物理量に(正確にはエントロピーに)不連続な変化を伴う相転移を一次の相転移と呼ぶ。一方で、強磁性体を加熱して常磁性体に変化するとき、通常、磁化は連続的に変化する。このように物理量が(正確にはエントロピーが)相転移点で連続的に変化する相転移を二次の相転移と呼ぶ。これら2つの相転移が移り変わる点は三重臨界点と呼ばれる。

論文情報

掲載誌 : |

Physical Review Letters |

論文タイトル : |

Thermodynamics of Chiral Spin Liquids with Abelian and Non-Abelian Anyons |

著者 : |

Joji Nasu and Yukitoshi Motome

|

DOI : |

10.1103/PhysRevLett.115.087203 Image may be NSFW. Clik here to view.  |

問い合わせ先

東京工業大学 大学院理工学研究科物性物理学専攻

助教 那須譲治

Email : nasu@phys.titech.ac.jp

Tel : 03-5734-2724 / Fax : 03-5734-2739

東京大学 大学院工学系研究科物理工学専攻

准教授 求幸年

Email : motome@ap.t.u-tokyo.ac.jp

Tel : 03-5841-6815 / Fax : 03-5841-8897

東京工業大学 広報センター

Email : media@jim.titech.ac.jp

Tel : 03-5734-2975 / Fax : 03-5734-3661