要点

- 形成したDNA 液滴の分裂現象を利用して、がんバイオマーカーmiRNAを検出するDNA液滴コンピュータの開発に成功

- DNA液滴に感知機能と論理計算機能を導入することで、乳がんの可能性を示すmiRNAの組み合わせを認識する液滴技術を実現

- バイオマーカーを検出するツールの多様化や、病気の早期発見・薬物送達、人工細胞や自律型分子ロボット分野への貢献に期待

概要

東京工業大学 情報理工学院 情報工学系の瀧ノ上正浩教授、生命理工学院 生命理工学系の公婧大学院生(博士後期課程3年)、東北大学学際科学フロンティア研究所の佐藤佑介助教(研究当時、現・九州工業大学准教授)らの研究グループは、がんバイオマーカーであるマイクロRNA(miRNA[用語1])の特定の組み合わせを入力として認識し、DNA液滴の分裂によって論理演算結果を出力できる「DNA液滴コンピュータ」の開発に成功した。

細胞内では、様々な生体分子液滴が形成され、生命現象を制御している。高分子液滴の中でも、DNA 液滴と呼ばれるプログラム可能な相分離液滴が近年報告されていた。しかし、その現象を実際に応用し、バイオセンシングと分子コンピューティングを組み合わせた生体分子液滴の構築はできていなかった。本研究では、バイオセンシングと分子コンピューティングの機能を組み込んだDNA液滴が、乳がんの可能性を示すmiRNAの組み合わせを認識できることを実証した。

本研究で開発されたDNA液滴コンピュータは、がん診断、薬剤耐性解析、薬物送達などへの応用が期待できる。さらに、人工細胞や自律型分子ロボットの構築などにも貢献できると期待される。

本研究成果は2022年5月12日にWiley-VCH刊行の科学雑誌「Advanced Functional Materials」のオンライン版で公開された。

研究の背景と経緯

タンパク質、DNA、RNAなどの生体高分子は、細胞内において液-液相分離[用語2]によって集合体(液滴)をつくることが知られている。近年、これらの液滴が細胞内の小器官(オルガネラ)などの形成、環境センサーとしての役割、細胞ストレスへの応答などに寄与することが明らかになり、生命科学分野で大きな注目を集めている。本研究グループでは特にDNAがつくる液-液相分離液滴(DNA液滴)に着目し、機能性DNA液滴の人工的な作製やその活用について研究を進めてきた[参考文献1、2]。

DNA分子は、生命の遺伝情報を担う物質として知られ、ワトソン・クリック塩基対形成則[用語3]に従って、配列特異的に二重らせん構造を形成する。さらに、DNAの塩基配列を設計することで、二重らせんのみならず、明確に定義された二次構造あるいは高次構造に自己集合することもできる。過去の研究において、これらの特徴を利用し、3つの一本鎖DNA分子が「Y」字型の構造をとった分子(Yモチーフ)を設計・作製し、Yモチーフが水中で液滴をつくることを実証した。さらに、DNA配列を工夫することで、特定のタンパク質のみを取り込むなどの機能を持ったDNA液滴をつくることにも成功している。

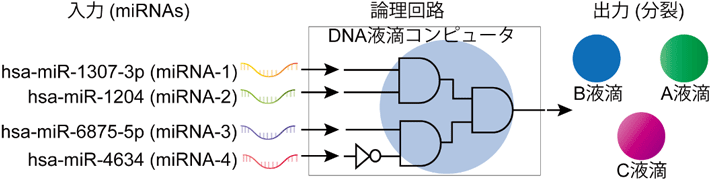

本研究グループでは、DNAの塩基配列を工夫することで、バイオセンシング機能に併せてコンピュータのような論理演算機能をDNA液滴に持たせることが可能と考え、本研究では、がんバイオマーカーであるマイクロRNA(miRNA)の検出にDNA液滴を活用することを試みた(図1)。

Clik here to view.

- 図1

- 液滴の分裂に基づくmiRNAの感知機能と論理計算機能を有するDNA液滴コンピュータの概念図。miRNA-1、miRNA-2とmiRNA-3が存在し、かつmiRNA-4が存在しない場合、DNA液滴が3つの液滴(赤・緑・青)に分裂する。

研究成果

今回、「がんと診断されない場合には液滴が保持され、がんと診断される場合には液滴が崩壊・分裂する」という機能の実現を目指し、液滴をつくるDNA分子(Yモチーフ)の設計・作製・応用に取り組んだ。正確ながん診断のためには、複数のmiRNAの有無やその組み合わせパターンを判断することが求められるため、異なる特性を持つ複数のYモチーフをつくり、組み合わせることを考えた。

(1) Yモチーフの設計と、DNA液滴のRNA検出機能の検討

初めに、3本の一本鎖DNA分子から成るY字型DNAナノ構造体(Yモチーフ)を設計した(図2a)。Yモチーフは3つの粘着末端を持ち、YモチーフがマイクロメートルサイズのDNA液滴に自己集合することを可能にしている。

miRNA検出機能の検討にあたり、2種類のYモチーフAおよびYモチーフBを作製した。各Yモチーフが形成するDNA液滴をそれぞれA液滴、B液滴と呼ぶ。A液滴とB液滴は、粘着末端の配列が結合しないので、互いに直接融合できない(図2a)。そこで、YモチーフAとYモチーフBの粘着末端を架橋するリンカー(ABリンカー)を設計し、液滴を融合させた(図2b)。このABリンカーは、2種類の標的RNAが両方存在するときのみ鎖置換反応[用語4]によって切断される構造になっており、架橋機能が消失することで融合AB液滴がA液滴、B液滴に分裂する(図2c)。このように、融合AB液滴はコンピュータにおけるAND演算[用語5]機能を持つ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

- 図2.

- (a) YモチーフとDNA液滴形成の概念図。YモチーフAとYモチーフBからそれぞれA液滴とB液滴が形成され、直交する粘着末端によって、A液滴とB液滴は融合しない。(b) ABリンカーは、YモチーフAとYモチーフBを連結して融合AB液滴を形成する。両入力がある場合、ABリンカーが切断されることで融合液滴が分裂する。 (c) 蛍光顕微鏡から撮影したDNA液滴の写真。リンカーがない場合(左)、リンカーがある場合形成された融合液滴(中)、両入力で融合液滴が分裂(右)。スケールバー:10 µm

(2) DNA液滴を用いた、がんバイオマーカー(miRNA)の検出

次に、がんバイオマーカーであるmiRNAの検出が可能なシステム(DNA液滴コンピュータと呼ぶ)を構築した。具体的にはmiRNAとして hsa-miR-1307-3p (miRNA-1) と hsa-miR-1246 (miRNA-2)が両方存在するとき、AND演算機能により融合液滴が分裂するAC液滴コンピュータを設計した (図3a)。入力(1,1)、つまり(miRNA-1:あり, miRNA-2:あり)の場合のみ、AC液滴が分裂する設計となっており(図3b)、顕微鏡での観察結果から、AC液滴に各miRNAを加えると、両方の入力がある場合のみAC液滴が分裂することが確認された(図3c)。

続いて、さらに複雑な検出として、hsa-miR-6875-5p(miRNA-3)が存在し、かつhsa-miR-4634(miRNA-4)が存在しない場合に液滴が分裂する、NOT演算とAND演算を組み合わせたDNA液滴コンピュータを構築した(図3d)。miRNA-4のNOT演算は、その相補的なDNAであるmiRNA-4* DNAを付加することで実現した。入力のmiRNA-4がない場合、溶液中に存在するmiRNA-4* DNAが、miRNA-3と一緒にリンカーを切断し、液滴の分裂が起こる (図3e)。顕微鏡での観察結果から、入力(1,0)、つまり(miRNA-3:あり, miRNA-4:なし)の条件のみでAB液滴が分裂することが確認された (図3f)。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

- 図3.

- (a-c) 論理演算(miRNA-1 ∧ miRNA-2)ができる融合AC液滴。 (a) AC液滴模式図。(b) 論理演算の真理値表。 (c) 4つの入力パターンのそれぞれに対応する融合AC液滴の分裂の様子の顕微鏡画像。「miRNA-1とmiRNA-2が両方存在する」という条件を満たす場合(1,1)のみ、融合液滴が分裂していることがわかる。 (d-e) 論理演算(miRNA-3 ∧ ¬miRNA-4)ができる融合AB液滴。(d) AB液滴模式図。 (e) 論理演算の真理値表。(f) 4つの入力パターンのそれぞれに対応する融合AB液滴の分裂の様子の顕微鏡画像。「miRNA-3があり、miRNA-4はない」という条件を満たす場合(1,0)のみ、融合液滴が分裂していることがわかる。スケールバー:10 µm

最後に、乳がんを検出するための論理演算の機能実装として、AC液滴とAB液滴を統合したABC液滴コンピュータ(図4a、4b)を構築した。そのため、入力が(1,1,1,0)のとき、つまり、(miRNA-1:あり, miRNA-2:あり, miRNA-3:あり, miRNA-4:なし)という条件を満たすときのみ、融合したABC液滴は3つの液滴に分裂する(図4c)。3つの液滴への分裂のみが乳がんの可能性があることを示す指標であり、それ以外の挙動(全く分裂しない、または、2つにだけ分裂する)は出力0に対応する(乳がんが生じていないことを示す)。顕微鏡での観察結果から、実際にABC液滴にmiRNAを入力すると、入力 (あり, あり, あり, なし)の場合のみ3つの液滴に分裂し、出力が1(乳がんの可能性あり)となった(図4d)。この結果から、DNA液滴コンピュータが、乳がんを検出するための((miRNA-1 ∧ miRNA-2)∧(miRNA-3 ∧¬miRNA-4))という論理演算を行う能力を有することが示された。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

- 図4.

- (a) 論理演算((miRNA-1 ∧ miRNA-2) ∧ (miRNA-3 ∧ ¬miRNA-4))ができる融合ABC液滴模式図。 (b) 融合ABC液滴の形成。(c) 論理演算の真理値表。 (d) 16種類の入力パターンのそれぞれに対応する融合ABC液滴の分裂の様子の顕微鏡画像。miRNA-1とmiRNA-2が存在し、かつ「miRNA-3があり、miRNA-4は存在しない」条件を示すcase (i)の場合のみ、融合液滴が3つの液滴(赤・緑・青)に分裂していることがわかる。スケールバー:10 µm

今後の展開

本研究成果から、DNA液滴コンピュータをmiRNAなどのがんバイオマーカーのセンシングや診断に活用できることが期待される。また、この技術は、miRNAを検出するツールの多様性を高めるだけでなく、mRNA、lncRNA(long non-coding RNA)[用語6]など他の核酸・核酸関連バイオマーカーの検出にも適応している。将来的には、より複雑な論理ゲートをDNA液滴コンピュータに導入し、複数の入出力を統合して処理し、それぞれの入力に適応した機能を実現することで、病気の早期発見や送達システムなどへの応用が期待できる。さらに、本成果は単純な物理的な分裂現象に基づく診断であるため、スマートフォン等による撮影でも簡単に結果を確認することができる可能性がある。また、医学的な応用に加え、外部情報に応答し、自律的に判断し、移動・機能する「考える人工細胞」や「自律型分子ロボット」の構築のための要素技術を提供することにつながると考えられる。

付記

本研究成果は、MEXT/JSPS科研費JP20H00619, JP20H05701, JP20H05935、旭硝子財団 若手研究継続支援、東工大先端研究者支援(STAR)の支援のもとで得られた成果である。また、東京工業大学の津村希望修士課程大学院生(当時)との共同研究である。

[1]「DNA液滴」の形成と制御に成功(東工大ニュース:2020年6月12日)

[2] 酵素反応が可能な細胞サイズの相分離DNAカプセルの構築に成功(東工大ニュース:2021年12月15日)

用語説明

[用語1] miRNA : 遺伝子の発現を抑制する作用を持つ21-25塩基程度の一本鎖RNAのことである。近年の研究により、がんのバイオマーカーとしての可能性が示されている。

[用語2] 液-液相分離 : 水溶液中で、混和しやすい高分子同士が相互作用などによって集まり、混和しにくい高分子同士が排斥し合うことによって、流動性を持った液体状の構造が分離することを液-液相分離という。また、液-液相分離によってできる液滴を液-液相分離液滴などとよぶ。

[用語3] ワトソン・クリック塩基対形成則 : 塩基のペアリング(またはヌクレオチドのペアリング)のルールのことであり、プリン体のアデニン(A)は常にピリミジンのチミン(T)と対になり、ピリミジンのシトシン(C)は常にプリンのグアニン(G)とペアになる。

[用語4] 鎖置換反応 : 二本鎖DNAを形成している2本の一本鎖DNA(T、Q)のうちの1本(T)が、3本目の一本鎖(t)によってQから引き離され、tがQと二本鎖DNAを形成する反応である。

[用語5] AND演算 : 論理演算の一つである。AND論理演算は、入力のどちらも真(“1”と表現する)である場合のみ、真を出力する。入力のどちらかが偽(“0”と表現する)の場合、出力も偽となる。

[用語6] lncRNA(long non-coding RNA) : RNAの一種で、一般的にはタンパク質に翻訳されない100~200塩基以上の長さの転写産物である。

論文情報

掲載誌 : |

Advanced Functional Materials |

論文タイトル : |

Computational DNA droplets recognizing miRNA sequence inputs based on liquid-liquid phase separation |

著者 : |

Jing Gong, Nozomi Tsumura, Yusuke Sato, Masahiro Takinoue(公婧、津村希望、佐藤佑介、瀧ノ上正浩) |

DOI : |

- 液滴の分裂によって、がんの可能性の有無を示す 「DNA液滴コンピュータ」の開発に成功 —病気の早期発見・薬物送達への貢献に期待—

- 酵素反応が可能な細胞サイズの相分離DNAカプセルの構築に成功|東工大ニュース

- エピゲノムの制御を受けた転写の方程式|東工大ニュース

- 「DNA液滴」の形成と制御に成功|東工大ニュース

- 粒子混雑効果による自発的なラチェット輸送に成功|東工大ニュース

- DNAオリガミによる人工細胞微小カプセルの開発に成功|東工大ニュース

- 骨格で支えられた人工細胞の形成に成功 薬用カプセルや化粧品などの応用に耐える補強が実現|東工大ニュース

- 人工細胞の中でDNAをコンピュータとして使うことに成功 —生体内で働く分子ロボットの実現に向けて—|東工大ニュース

- 細胞を模倣した微小反応容器のコンピューター制御に成功 —人工細胞や分子ロボットの開発に期待—|東工大ニュース

- NHK Eテレ「サイエンスZERO」に瀧ノ上正浩准教授と小長谷明彦名誉教授が出演|東工大ニュース

- 瀧ノ上正浩准教授が令和2年度 化学とマイクロ・ナノシステム学会 奨励賞を受賞|東工大ニュース

- 東工大関係者9名が平成29年度科学技術分野の文部科学大臣表彰で「若手科学者賞」を受賞|東工大ニュース

- 瀧ノ上研究室

- 【研究室紹介】 瀧ノ上研究室|生命理工学系 News

- 瀧ノ上正浩 Masahiro Takinoue|研究者検索システム 東京工業大学STARサーチ

- 情報理工学院 情報工学系

- 工学院 システム制御系

- 生命理工学院 生命理工学系

- 東北大学 学際科学フロンティア研究所

- 研究成果一覧

Image may be NSFW.

Clik here to view.

情報理工学院 ―情報化社会の未来を創造する―

2016年4月に発足した情報理工学院について紹介します。

学院・系及びリベラルアーツ研究教育院Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

生命理工学院 ―複雑で多様な生命現象を解明―

2016年4月に発足した生命理工学院について紹介します。

学院・系及びリベラルアーツ研究教育院Image may be NSFW.

Clik here to view.

お問い合わせ先

東京工業大学 情報理工学院 情報工学系

教授 瀧ノ上正浩

E-mail : takinoue@c.titech.ac.jp

E-mail : masahiro.takinoue@takinoue-lab.jp

Tel : 045-924-5653 / Fax : 045-924- 5206

東北大学 学際科学フロンティア研究所

特任准教授 藤原英明

E-mail : hideaki@fris.tohoku.ac.jp

取材申し込み先

東京工業大学 総務部 広報課

E-mail : media@jim.titech.ac.jp

Tel : 03-5734-2975 / Fax : 03-5734-3661