要点

- 特殊な電子状態に起因した極性構造[用語1]を持つバナジン酸鉛とコバルト酸ビスマスを固溶させると、1:1に近い組成において、非極性の常誘電体[用語2]構造が出現することを発見しました。

- この結晶構造変化の起源は、バナジウムイオンとコバルトイオンの間の電子の授受(金属間電荷移動)によることを明らかにしました。

- 強誘電体[用語3]・圧電体[用語4]材料や巨大負熱膨張[用語5]材料の開発に新しい知見を与える研究成果です。

概要

次世代デバイス開発やエネルギー問題の解決のために、強誘電体・圧電体材料や負熱膨張材料の優れた新素材の開発が求められています。東北大学多元物質科学研究所 山本孟助教、木村宏之教授、戸田薫大学院生(理学研究科)らの研究グループは、特殊な電子状態に起因して極性構造を示すペロブスカイト型酸化物[用語6]、バナジン酸鉛(PbVO3)とコバルト酸ビスマス(BiCoO3)の固溶体[用語7]において、組成変化により、巨大な体積変化を伴う常誘電相への結晶構造変化が起こることを発見しました。また、誘電体特性の1つである自発電気分極[用語8]の制御にも成功しました。これらの変化の起源は、バナジウムイオンとコバルトイオンの間の電子の授受(金属間電荷移動)によるものであることを明らかにしました。この発見は、強誘電体・圧電体材料や巨大負熱膨張材料などの新たな機能性材料の開発につながる成果です。

同研究グループには、東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所 東正樹教授、重松圭助教、酒井雄樹特定助教(以上3名は神奈川県立産業技術総合研究所併任)、西久保匠研究員、大阪府立大学 山田幾也准教授、高エネルギー加速器研究機構(KEK)物質構造科学研究所 佐賀山基准教授、高輝度光科学研究センター 水牧仁一朗主幹研究員および新田清文研究員が参加しました。

本成果は2020年8月11日(米国時間)にChemistry of Materials誌でオンライン公開されました。

背景

強誘電性や圧電性は、陽イオンと陰イオンの重心が一致しない極性の結晶構造に起因する特性です。この特性を利用して、センサーやアクチュエーター、コンデンサーやメモリーなどへの応用がされています。代表的な強誘電体物質であるチタン酸鉛(PbTiO3)は、正方晶歪みを有するペロブスカイト型構造を持ちます。自発電気分極の値は 59 µC/cm2(点電荷モデル)と、多くの電荷を貯めることができ、優れた強誘電体・圧電体材料の母物質として用いられています。またPbTiO3は、昇温による強誘電相から常誘電相への構造相転移で、体積が収縮する負熱膨張(体積変化は約-1 %)を示します。負熱膨張物質は、ナノテクノロジー産業など精密な位置決めが求められる分野で、構造材の熱膨張を補償(キャンセル)する材料として応用が期待されています。

バナジン酸鉛(PbVO3)とコバルト酸ビスマス(BiCoO3)は、PbTiO3と同じ結晶構造を持つ酸化物です。4価のバナジウムイオンと3価のコバルトイオンが示す、電子配置の効果で結晶構造を歪ませるヤーン・テラー効果[用語9]により、自発電気分極の値はそれぞれ101 µC/cm2とおよび126 µC/cm2と、PbTiO3と比較しても巨大なものとなります。しかしながら、大きすぎる自発電気分極のために、これらの物質は外部電場による電気分極反転を示しません(焦電体)。

研究手法と成果

本研究では、高圧合成法[用語10]を用いて初めて合成に成功した、バナジン酸鉛(PbVO3)とコバルト酸ビスマス(BiCoO3)の固溶体(1-x)PbVO3-xBiCoO3において、1:1に近い組成(0.4 < x < 0.75)では常誘電相が出現することを発見しました。KEKの放射光実験施設 フォトンファクトリー[用語11]のビームラインBL-8Bでの放射光X線回折実験[用語12]から、この常誘電相は体積の小さな立方晶ペロブスカイト型構造であり、結晶構造変化に伴い-8.7%もの巨大な体積変化が起こることを明らかにしました。一方で、両端に近い組成(x < 0.4, x > 0.75)では極性構造を保持し、自発電気分極の値が徐々に減少することが分かりました。

一般的に、同じ結晶構造(対称性)を持つ強誘電体(焦電体)同士の固溶体では元の結晶構造を保ちます。今回の発見はこれに相反することから、電子状態変化など特異な要因があると考えました。大型放射光施設 SPring-8[用語13]の軟X線光化学ビームライン(BL27SU)において、構成元素の電子状態を選択的に評価することができる軟X線吸収分光実験[用語14]を行ったところ、バナジウムイオンとコバルトイオンの間での電子の授受(金属間電荷移動 V4+ + Co3+ → V5+ + Co2+)が起こっていることを発見しました。この電荷移動により、ヤーン・テラー効果が不活性化されることが結晶構造変化の起源であると、突き止めました。

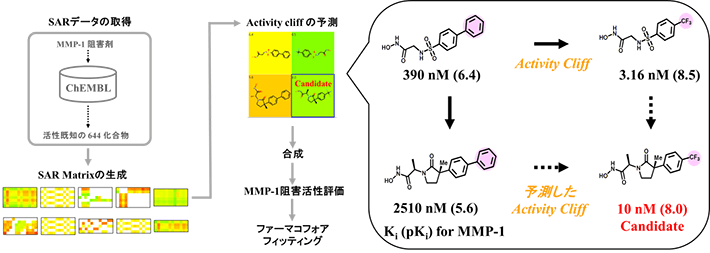

図1. (1-x)PbVO3-xBiCoO3固溶体における結晶構造変化と金属間電荷移動

図2. (1-x)PbVO3-xBiCoO3固溶体における単位格子体積と自発電気分極の変化(室温)

研究の意義と今後の展開

本研究では、固溶で起こる電子の授受という電気化学的な現象により、極性構造を制御できることを明らかにしました。この成果は、強誘電体・圧電体材料や巨大負熱膨張材料の開発において、新しい知見を与えることが期待されます。

付記

本研究の一部は、KEKの放射光共同利用実験課題(2018G603)、SPring-8利用研究課題(2020A1324)、東京工業大学科学技術創成研究院フロンティア材料研究所共同利用研究、旭硝子財団研究助成、徳山科学技術振興財団研究助成、並びに科学研究費補助金「若手研究 19K15280、および基盤S 19H05625」の支援を受けて行われました。

用語説明

[用語1] 極性構造 : 陽イオンと陰イオンの重心が一致しない結晶構造。非極性構造はこれらの重心が一致するもの。

[用語2] 常誘電体(相) : 電気分極を持たない(非極性の)物質および結晶構造。特に導電性よりも誘電性が優位なものを指す。

[用語3] 強誘電体 : 外部電場がなくとも電気分極の方向が揃っており、外部電場によってその方向が反転する物質。強誘電性はその性質。外部電場による電気分極の反転が起こらないものは、焦電体という。

[用語4] 圧電体 : 応力をかけると物質の表面に電荷が現れ、電界を印加すると変形する物質のこと。圧電性はその性質。強誘電体と焦電体は圧電性を示す。

[用語5] 負熱膨張 : 温めると体積が収縮する性質。

[用語6] ペロブスカイト型酸化物 : 一般式ABO3で表される元素組成を持った金属酸化物の代表的な結晶構造をもつ酸化物。

[用語7] 固溶体 : 2種以上の物質が混合した均一な固相。

[用語8] 自発電気分極 : 陽イオンと負イオンの重心がずれるため生じる電荷の偏り。

[用語9] ヤーン・テラー効果 : ある状況下で分子や配位多面体の対称性が下がり、電子のエネルギー準位の縮退が解けて安定化された状態が実現されるが、この時に分子や配位多面体の構造が変形して歪む現象。

[用語10] 高圧合成法 : 地球深部と同様の高圧高温条件を再現することで物質を合成する手法。

[用語11] 放射光実験施設 フォトンファクトリー : 茨城県つくば市にあるKEKの放射光施設。X線領域の光まで発生する放射光施設としては日本で最初に放射光の取り出しに成功した(1982年)。数度の大きな改造により放射光の高輝度化を図りつつ、最新の技術を取り入れた実験装置の開発や実験環境の整備によって、現在にいたるまで広い分野の物質・生命科学研究に貢献している。

[用語12] 放射光X線回折実験 : 結晶構造を調べる手法。放射光X線を試料に照射し、回折強度を測ることで原子の並び方や原子間の距離を決定する。

[用語13] 大型放射光施設 SPring-8 : 理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援などはJASRIが行っている。SPring-8の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。SPring-8では、放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。

[用語14] 軟X線吸収分光実験 : 構成元素の電子状態や局所構造を調べる手法。

論文情報

掲載誌 : |

Chemistry of Materials |

論文タイトル : |

Emergence of a Cubic Phase Stabilized by Intermetallic Charge Transfer in (1-x)PbVO3-xBiCoO3 Solid Solutions |

著者 : |

Hajime Yamamoto, Kaoru Toda, Yuki Sakai, Takumi Nishikubo, Ikuya Yamada, Kei Shigematsu, Masaki Azuma, Hajime Sagayama, Masaichiro Mizumaki, Kiyofumi Nitta, and Hiroyuki Kimura |

DOI : |

- プレスリリース 金属イオン間の電子の授受で極性構造を制御 —強誘電体・圧電体材料や負熱膨張材料の開発に新しい知見—

![PDF]()

- 方位が重要:最高の実用透明電極の作り方│東工大ニュース

- コバルト酸鉛のスピン状態転移、電荷移動転移を発見│東工大ニュース

- 新材料の“温めると縮む”効果、2つのメカニズムの同時発生で高まることを発見│東工大ニュース

- 超高圧で合成される機能性酸化物の薄膜化に成功│東工大ニュース

- 2つの起源で“温めると縮む”新材料を発見│東工大ニュース

- 物質中の電気分極を制御することに成功│東工大ニュース

- 電場による磁石極性の反転に成功|東工大ニュース

- 温めると縮む材料の合成に成功│東工大ニュース

- テラヘルツ電磁波の照射による超高速誘電体材料の新しい制御法を発見 ―データを超高速処理する光電子デバイスの開発に期待―|東工大ニュース

- コバルト酸鉛の合成に世界で初めて成功し、新規の電荷分布を発見|東工大ニュース

- 室温で強磁性・強誘電性が共存した物質を実現―低消費電力・超高密度磁気メモリー開発に道―|東工大ニュース

- 電気分極の回転による圧電特性の向上を確認―圧電メカニズムを実験で解明、非鉛材料の開発に道―|東工大ニュース

- 鉛フリー圧電体の開発に新しい一歩―巨大な正方晶歪み有する新しい極性酸化物を合成―|東工大ニュース

- クロム酸鉛の「価数の謎」解き明かす―50年来の常識覆し、巨大負熱膨張材料の開発に手掛かり―|東工大ニュース

- 「温めると縮む」新材料を発見|東工大ニュース

- 東・山本研究室

- 研究者詳細情報(STAR Search) - 東正樹 Masaki Azuma

- 研究者詳細情報(STAR Search) - 重松 圭 Kei Shigematsu

- 科学技術創成研究院(IIR)

- 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所

- 物質理工学院 材料系

- 東北大学 多元物質科学研究所

- 高輝度光科学研究センター

- 高エネルギー加速器研究機構

- 研究成果一覧

お問い合わせ先

研究に関すること

東北大学 多元物質科学研究所

担当 山本孟

E-mail : hajime.yamamoto.a2@tohoku.ac.jp

東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所

教授 東正樹

E-mail : mazuma@msl.titech.ac.jp

Tel : 045-924-5315 / Fax : 045-924-5318

SPring-8に関すること

公益財団法人 高輝度光科学研究センター

利用推進部 普及情報課

E-mail : kouhou@spring8.or.jp

Tel : 0791-58-2785 / Fax : 0791-58-2786

取材申し込み先

東北大学 多元物質科学研究所 広報情報室

E-mail : press.tagen@grp.tohoku.ac.jp

Tel : 022-217-5198

東京工業大学 総務部 広報課

E-mail : media@jim.titech.ac.jp

Tel : 03-5734-2975 / Fax : 03-5734-3661