要点

- バイオ燃料生産に最有望の藻類「ナンノクロロプシス」はオイルを高蓄積

- 細胞内小器官である油滴の表面で、オイル合成を行う仕組みを発見

- 油滴の表面を活用した形質改変により、オイルの量的・質的改良に期待

概要

東京工業大学 生命理工学院の信澤岳特任助教、太田啓之教授らと情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 ゲノム進化研究室の黒川顕教授、森宙史助教らの研究グループは、バイオ燃料生産に最有望とされるオイル生産藻の一種「ナンノクロロプシス[用語1]」の突出して高いオイル生産能力を可能にしている仕組みを解明した。生物が作り出すオイルは油滴[用語2]とよばれるオイル蓄積に必要な細胞内構造に蓄積される。今回、ナンノクロロプシスが持つ高いオイル生産能力には、この油滴の表面で直接的にオイル合成を行う仕組みが重要な役割を果たしていることを発見した。しかもこの仕組みは二次共生[用語3]とよばれる複雑な進化過程において獲得したものであることを突き止めた。

藻類が高いオイル生産能力を発揮するうえで重要な仕組みを解明したことは、藻類改良のポイントを明示する成果といえる。ナンノクロロプシス油滴表面でのオイル合成能をさらに強化・改変させることで、藻類によるバイオ燃料などの有用脂質生産実用化に向けて大きく前進することが期待される。

研究成果は2月20日、英国科学雑誌「プラント ジャーナル(The Plant Journal)」のオンライン版に公開された。

(注)この研究は東工大の太田教授が科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業(CREST)「藻類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオエネルギー創成のための基盤技術の創出」研究領域(研究総括:松永是(東京農工大学学長))における研究課題「植物栄養細胞をモデルとした藻類脂質生産系の戦略的構築」の一環として、東工大 生命理工学院の堀孝一助教と国立遺伝学研究所の黒川顕教授、森宙史助教との共同で行った。

研究の背景と経緯

石油資源を代替できる再生可能エネルギーの創出が強く求められている。そのために様々なバイオマス(生物資源)が着目されている。中でも藻類は単位面積あたりの生産性が高いことや食用作物と競合しないという利点を持つ。また、藻類が作り出すオイル(油脂、トリアシルグリセロール)は液体燃料として直接転用可能な原料となり、単位容積あたりのエネルギー効率も高い。このため、航空燃料やディーゼル燃料の代替として藻類オイルは最適なバイオマスとして期待されている。ナンノクロロプシスは数ある藻類種の中で、オイルを乾燥重量あたり50%以上蓄積することが知られている(図1)。また、海水を用いた高密度での培養が可能であることや狙った任意の遺伝子を改変することが可能であることから、液体バイオ燃料の創出にむけた最有望藻類のひとつと考えられている。

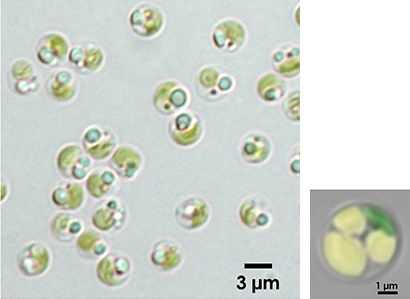

図1. オイル高生産藻ナンノクロロプシス

(左)ナンノクロロプシスの光学顕微鏡像。光の屈折により、すこし青みがかって見えるのが油滴。緑に見えるのは葉緑体。

(右)油脂を大量に蓄積したナンノクロロプシスの蛍光顕微鏡像。緑は葉緑体、黄色は油滴を示す。(色は疑似色)

ナンノクロロプシスをバイオ燃料や有用脂質生産の材料として活用するためにはナンノクロロプシスの高いオイル生産能力の仕組みを明らかにし、その知見を用いてさらにオイルの生産能力向上や質の改変を行うことが重要である。しかし、そのための十分な知見はまだほとんど蓄積されておらず、この藻類の応用を見据えた基礎研究の推進が急務となっている。

研究成果

同研究グループは、ナンノクロロプシスで発現する遺伝子の網羅的な解析ならびに生体内でのオイル合成機構に着目して解析を行った。まず、相同組換え[用語4]を利用した手法により主要なオイル合成遺伝子の破壊株群[用語5]を作出し、オイルの生産に特に寄与している3つの主要酵素を同定した。

次に、これらの細胞内における機能部位を調べたところ、3つのうち2つのオイル合成酵素が油滴の表面にのみ存在して機能することが明らかとなった(図2)。これまで植物や藻類ではオイル合成の主要な場は小胞体であるとされており、今回発見されたような油滴表面で機能するオイル合成酵素は珍しい。

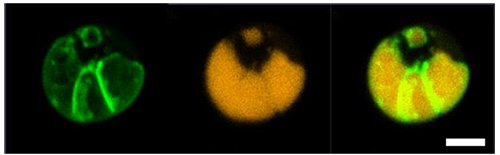

図2. ナンノクロロプシスの油滴表面に局在するオイル合成酵素

(左)GFP(緑色蛍光タンパク質)を融合させたオイル合成酵素

(中央)蛍光染色した油滴

(右)重ね合わせ像 油滴の表面に酵素が局在しているのがわかる。スケールバーは2 μmを示す。

タンパク質の進化的な由来を解析した結果、これらの因子は二次共生という複雑な進化過程によって獲得されたものであることが分かった。これにより、ナンノクロロプシスの卓越したオイル生産能力を説明する有力な証拠が得られた。今後、この油滴表面におけるオイル生産能力のさらなる強化や機能の改変を行うことで、藻類によるオイル生産の実用レベルでの利用が見込まれる。

今後の展開

今回の研究過程で、ナンノクロロプシスの油滴表面に任意のタンパク質を局在させる方法も明らかになった。今後この方法をさらに発展させ、油滴表面におけるオイル合成効率をさらに強化させたり、機能を改変したりすることにより、バイオ燃料などの実用化にかなう藻の創出を目指す。

また、油滴はほとんどの生物種が持つ細胞内小器官である。ナンノクロロプシスの油滴表面にタンパク質を局在させる手法は酵母でも機能することから(図3)、この成果はナンノクロロプシスの機能の改良にとどまらず、ほかの生物種においても有用物質生産をおこなううえで重要な手がかりになると期待される。

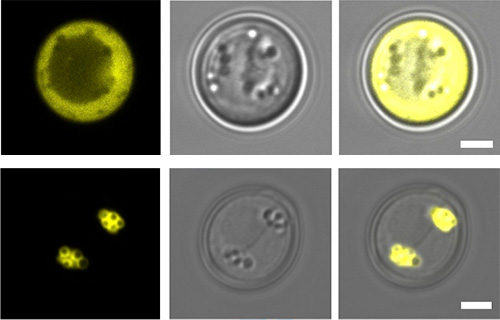

図3. ナンノクロロプシスの油滴局在シグナルは出芽酵母でも機能する

蛍光タンパク質そのものは油滴に局在しない(上段)。一方、ナンノクロロプシスの油滴局在シグナル配列を蛍光タンパク質に付与すると、油滴表層に局在するようになった(下段)。

(左)YFP(黄色蛍光タンパク質)の蛍光

(中央)明視野像,粒状に見えるものが出芽酵母の油滴

(右)重ね合わせ像

スケールバーは2 μmを示す。

用語説明

[用語1] ナンノクロロプシス : 直径3 μm(1 μmは1 mmの1,000分の1)ほどの海洋性微細藻類。培養条件によりオイルを乾燥重量の最大50%以上蓄積することができることなどから、液体バイオ燃料生産に最有力とされる藻類。

[用語2] 油滴 : 脂質単層膜により成る細胞内構造で、殆どの生物種が作り出すことができる。内部に油脂をはじめとする疎水性物質を隔離・貯蔵する。単に油脂蓄積用の器官ではないことが明らかになってきており、種を超えて着目されている細胞内小器官である。

[用語3] 二次共生 : 細胞内共生により葉緑体とミトコンドリアを獲得した藻(一次共生藻)を更に別の真核生物が取り込んだ進化上のイベント。一次共生藻に比べて更に複雑な由来をもつ遺伝子から成る。

[用語4] 相同組換え : 多くの生物は、良く似たDNA配列(相同な配列)同士を置き換えることができる。この仕組みは、ナンノクロロプシスや一部の生物種において遺伝子組換えの手法に利用でき、任意のDNA配列をそれと相同で部分的に異なるDNA配列に置き換えることができる。

[用語5] 遺伝子の破壊株群 : 相同組換えを用いて、オイル合成酵素をコードする4つの遺伝子を1つずつおよび2つ同時に排除したナンノクロロプシスを作成することに成功した。

論文情報

掲載誌 : |

The Plant Journal |

論文タイトル : |

Differently Localized Lysophosphatidic Acid Acyltransferases Crucial for Triacylglycerol Biosynthesis in the Oleaginous Alga Nannochloropsis |

著者 : |

Takashi Nobusawa, Koichi Hori, Hiroshi Mori, Ken Kurokawa, Hiroyuki Ohta |

DOI : |

- プレスリリース

大量のオイルを生産する“最強藻類”の秘密を解明―バイオ燃料の実用化に向け有力な手がかり得る―![PDF]()

- 油脂高生産藻の脂質量と組成を改変する技術を開発―藻による油脂やバイオ燃料の生産性向上に期待― | 東工大ニュース

- 高等植物の雄しべ発達過程を制御する植物ホルモン輸送体を発見 | 東工大ニュース

- 藻類の栄養欠乏応答性プロモーターによる脂質蓄積強化を実現 | 東工大ニュース

- 藻類から陸上植物への進化をつなぐ車軸藻植物のゲノム配列を解読 | 東工大ニュース

- 太田・下嶋研究室

- 研究者詳細情報(STAR Search) - 信澤 岳 Takashi Nobusawa

- 研究者詳細情報(STAR Search) - 太田啓之 Hiroyuki Ohta

- 太田・下嶋研究室 ―研究室紹介 #12― | 生命理工学系 News

- 生命理工学院 生命理工学系

- 研究成果一覧

お問い合わせ先

東京工業大学 生命理工学院

教授 太田啓之

E-mail : hohta@bio.titech.ac.jp

Tel : 045-924-5736 / Fax : 045-924-5527

取材申し込み先

東京工業大学 広報センター

E-mail : media@jim.titech.ac.jp

Tel : 03-5734-2975 / Fax : 03-5734-3661

情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所

ゲノム進化研究室

教授 黒川顕

E-mail : kk@nig.ac.jp

Tel : 055-981-9437 / Fax : 055-981-9418

(遺伝研広報チーム)