要点

- 地球で最初に光合成を始めた細菌は、硫化水素を利用していたと推測

- 硫化水素は哺乳類で、細胞機能の恒常性維持や病態生理の制御に関わるが、詳細なシグナル伝達機構は不明

- 硫化水素に応答して遺伝子発現を調整するタンパク質を紅色細菌から初めて発見

概要

東京工業大学 生命理工学院の清水隆之大学院生(博士課程)と、バイオ研究基盤支援総合センター・地球生命研究所の増田真二准教授らの研究グループは、紅色細菌[用語1]から、硫化水素に応答して遺伝子発現[用語2]をコントロールする新たなタンパク質「SqrR」を発見した。

このタンパク質を欠損した紅色細菌は、硫化水素濃度に応じた光合成生育が不全になることから、初期型の光合成の調節に重要と考えられる。このタンパク質は、特定の2つのアミノ酸間の架橋反応により外界の硫化水素濃度をモニターしていることがわかった。「SqrR」の機能解析は、硫化水素認識システムの分子機構とその進化を明らかにするだけでなく、硫化水素が生体内のどこで、いつ、どのくらい作られているのかをリアルタイムでモニターできるバイオセンサーの開発につながる。

研究成果は2月13日発行の米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences of USA)」に掲載された。

研究の背景と経緯

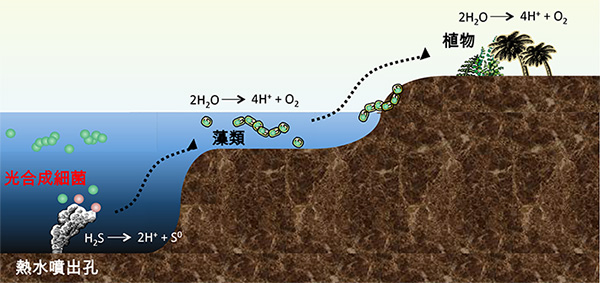

植物は、葉緑素で吸収した太陽光エネルギーを使って水から電子を奪い、それを光合成に用いている。この反応の副産物として酸素が発生する。しかし、光合成が地球上に誕生した初期の段階では、水よりも電子を奪いやすい硫化水素(H2S)がその電子源だったと考えられている(図1)。現在も硫化水素を電子源に光合成を行う光合成細菌[用語3]が多数同定されている。これらの細菌は、外界の硫化水素の量を的確にモニターしていると考えられるが、その仕組みはわかっていなかった。

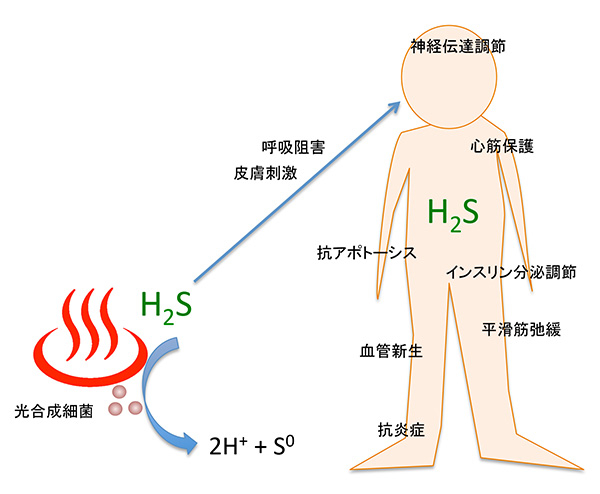

一方、硫化水素は近年、哺乳類における細胞内外のガス状シグナル物質として注目されている(図2)。硫化水素は有毒だが、動物細胞内では一定量の硫化水素が生合成されており、細胞機能の恒常性維持、病態生理の制御に深く関わっていることが明らかとなってきた。しかし、硫化水素に依存した細胞内シグナル伝達機構は不明な点が多い。

Clik here to view.

図1. 光合成生物の誕生と進化のモデル

深海の熱水噴出孔で誕生した光合成細菌はその後、藻類、陸上植物と進化した。光合成が誕生した当初は電子源に水(H2O)ではなく硫化水素(H2S)を用いていたと考えられる。

Clik here to view.

図2. 硫化水素の生理作用

外界の硫化水素は呼吸阻害を強力に引き起こす毒物だが、生体内で生合成される硫化水素は、様々な細胞・生体機能の恒常性の維持に重要な働きをしていると考えられている。

研究内容

増田准教授らのグループは、硫化水素を電子源に光合成を行う紅色光合成細菌を用いて、硫化水素を認識するタンパク質の同定を試みた。まず、スクリーニング法を工夫することで、多数の変異体集団から硫化水素応答能だけを特異的に欠損した変異体を単離することに世界で初めて成功した。単離した変異体は特定の遺伝子に変異を持っていた。この遺伝子が硫化水素を認識するタンパク質をコードしていると考えられる。

このタンパク質を詳細に解析したところ、特定のDNA配列に結合する転写因子タンパク質[用語4]であることがわかった。「SqrR」と名付けたこのタンパク質には、チオール基(SH基)を持つアミノ酸であるシステインを2つ持っていた。このタンパク質を硫化水素イオンがある状態で、細胞内に多数存在するペプチド分子「グルタチオン[用語5]」と共存させると、2つのシステインの間でイオウ原子4つを介した分子内架橋を作り、DNAへの結合能が弱まることがわかった(図3)。

グルタチオンが硫化水素イオンと反応すると、化学的反応性に富む活性イオウ分子種[用語6]となることがわかっている。このことから、SqrRタンパク質は、硫化水素がグルタチオンなどのチオール基を含む低分子化合物と反応して生成する活性イオウ分子種を介して外界の硫化水素濃度をモニターしていると考えられた。

今回同定したSqrRタンパク質は相同性検索すると、様々な細菌種に保存されていることがわかった。このことから、SqrRによる硫化水素に応答した遺伝子発現の制御機構は、細菌界に幅広く利用されていると考えられる。

Clik here to view.

図3. SqrRタンパク質の硫化水素に応答した遺伝子発現制御

硫化水素のない条件においてSqrRはDNAに結合し、転写を抑制している。硫化水素がある条件では、硫化水素により反応性の高い活性イオウ分子種ができ、それにより、4つのイオウを介した架橋がSqrRの分子内にできる。すると構造変化して、DNAへの結合能を失う。結果として遺伝子の転写が起こる。

今後の展開

今回の研究により、活性イオウ分子種によるタンパク質のシステイン残基間の架橋形成が硫化水素依存の細胞内シグナル伝達に重要であることがわかった。今回の発見により、動物における硫化水素依存のシグナル伝達の仕組みや、活性イオウ分子種と生理・生体反応の関わりなどの研究が進むものと期待される。またSqrRの反応性を利用することにより、硫化水素や活性イオウ分子種が、生体内のどこに、いつ、どのくらい存在しているのかをリアルタイムでモニターできるバイオセンサーの開発につながる。

用語説明

[用語1] 紅色細菌 : 酸素の発生を伴わない原始的な光合成を行う細菌種の一つで、保有するカロテノイドの色により赤色を呈する。

[用語2] 遺伝子発現 : 遺伝情報からタンパク質が作り出される過程を指す。すなわち、遺伝子の実体DNAからRNAが合成され、RNAからタンパク質が作られる一連の過程を指す。

[用語3] 光合成細菌 : 酸素の発生を伴わない光合成を行う細菌全般を指す。紅色細菌、緑色細菌、酸素非発生型糸状性細菌、ヘリオバクテリアなどが知られている。

[用語4] 転写因子タンパク質 : 遺伝子発現[用語2]の過程において、DNAからRNAを合成する「転写」を調節するタンパク質のこと。

[用語5] グルタチオン : 3つのアミノ酸(グルタミン酸、システイン、グリシン)の重合体。システインのSH基の反応性を利用して、細胞内の酸化還元状態の恒常性維持に重要な働きをしている。

[用語6] 活性イオウ分子種 : 過剰にイオウが付加し反応性が高まった状態のチオール基を持つ分子の総称。

論文情報

掲載誌 : |

Proceedings of the National Academy of Sciences of USA |

論文タイトル : |

Sulfide-responsive transcriptional repressor SqrR functions as a master regulator of sulfide-dependent photosynthesis |

著者 : |

Takayuki Shimizu, Jiangchuan Shen, Mingxu Fang, Yixiang Zhang, Koichi Hori, Jonathan C. Trinidad, Carl E. Bauer, David P. Giedroc, Shinji Masuda |

DOI : |

10.1073/pnas.1614133114 Image may be NSFW. Clik here to view.  |

付記

本研究は、科学研究費補助金の支援を受けて実施した。

共同研究グループ

本研究は、東京工業大学生命理工学院の堀孝一助教、米国インディアナ大学のグループと共同で実施した。

- プレスリリース

硫化水素に応答して遺伝子発現を調節するタンパク質を発見―硫化水素バイオセンサーの開発に道―Image may be NSFW.

Clik here to view.![PDF]()

- 葉緑体が植物の成長を制御する新たな仕組みを発見―細胞内共生した細菌の宿主細胞制御戦略― | 東工大ニュース

- 遺伝子発現を光で自在にコントロールする新技術を開発 | 東工大ニュース

- 増田研究室

- 研究者詳細情報(STAR Search) - 増田真二 Shinji Masuda

- 増田研究室 ―研究室紹介 #16― | 生命理工学系 News

- 生命理工学院 生命理工学系

- バイオ研究基盤支援総合センター

- 地球生命研究所

- 研究成果一覧

Image may be NSFW.

Clik here to view.

生命理工学院 ―複雑で多様な生命現象を解明―

2016年4月に新たに発足した生命理工学院について紹介します。

学院・系及びリベラルアーツ研究教育院Image may be NSFW.

Clik here to view.

お問い合わせ先

東京工業大学 バイオ研究基盤支援総合センター

准教授 増田真二

E-mail : shmasuda@bio.titech.ac.jp

Tel : 045-924-5737 / Fax : 045-924-5823

取材申し込み先

東京工業大学 広報センター

E-mail : media@jim.titech.ac.jp

Tel : 03-5734-2975 / Fax : 03-5734-3661