要点

- 単分子レベルで金属と分子の界面の状態を決定する手法を世界で初めて開発

- 分子素子の実現に一歩近づき、既存の有機デバイスの性能向上にも威力

概要

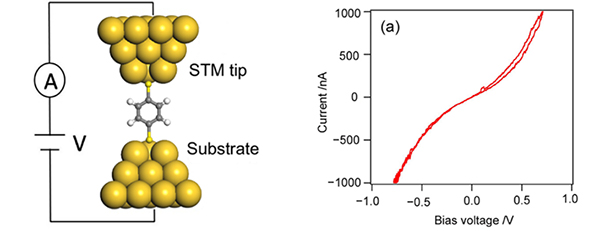

東京工業大学理学院の小本祐貴博士後期課程2年、藤井慎太郎特任准教授、木口学教授らは、単分子接合[用語1]における金属と分子界面の原子構造・電子状態を決定する手法を開発した。単分子接合に与える電圧を変えながら流れる電流(I-V特性)[用語2]を計測することで得られる、界面に関する複数の状態の情報を基に、それぞれの状態の界面構造、電子構造を決定した。その結果、同じ単分子でありながら、界面の構造に応じて伝導度が最大2桁も異なることを明らかにした。

研究成果は5月25日発行のNature Publishing Group「Scientific Reports」に掲載された。

背景

単分子に素子機能を賦与する単分子素子は、究極の微小サイズの電子素子[用語3]を実現できるので、次世代の電子デバイスとして注目を集めている。これまで様々な分子を用いて、単分子素子の基本要素となる単分子接合が作製され、その伝導度が決定されてきた。最近では、トランジスタ、ダイオード、スイッチ特性などの機能性単分子接合に関する研究も多数報告されている。しかしながら、実験の再現性が低いため、単分子素子実用化のめどは立っていない。実用化にむけた最大の課題は、単分子接合が「ブラックボックス」で、特に物性に決定的な役目を担う金属と分子の接合界面の状態がきちんと解明できていないことにある。

研究成果

金属―分子界面の状態の解明にむけ、小本らは単分子接合を流れる電流の電極間電圧依存性(I-V特性)に注目し、計測技術および高度情報処理を融合させた独自の計測・解析手法を開発することで、単分子接合のI-V計測そして接合界面状態の決定に成功した。

Clik here to view.

図1. 単分子接合およびベンゼンジチオール(BDT)[用語4]単分子接合の電流―電圧特性の例

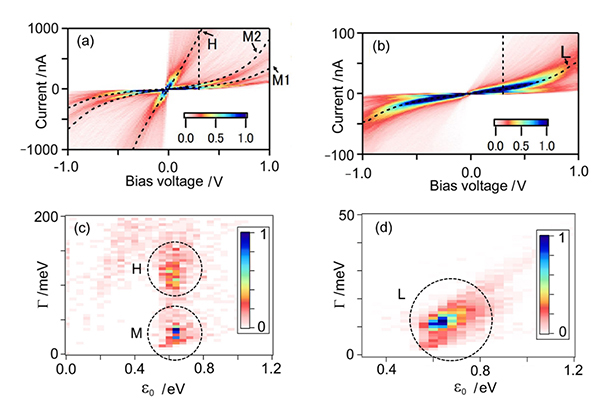

図2には1000個のベンゼンジチオール(BDT)分子接合について計測したI-V特性を示す。図2(a)では3つ、図2(b)では1つ、計4つの状態が分離して観測された。得られたI-V特性から、金属と分子の波動関数の重なり(Γ)とエネルギー差(ε0)、架橋分子数(n)を求めたところ、4状態のうち中間の2状態は架橋分子数1と2の状態に対応し、単分子接合としては3状態に分類出来ることが分かった。図2(c, d)には波動関数の重なりΓとエネルギー差ε0の分布を示すが、3状態は主に界面における金属と分子の波動関数の重なりが異なっている。

Clik here to view.

図2. (a,b)BDT単分子接合の電流―電圧特性の分布 (c,d)波動関数の重なりおよびエネルギー差の分布

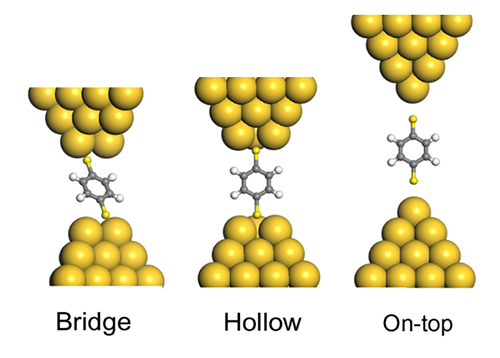

並行してモデルクラスタを用いた理論計算により、単分子接合の電気伝導度、波動関数の重なり(Γ)、エネルギー差(ε0)の3つの物性量を求めた。実験結果と比較することで、図2で観測されたHの状態はBDT分子における硫黄原子が2つの金原子の間(bridge)に、Mの状態は硫黄原子が3つの金原子の間(hollow)に、Lの状態は硫黄原子がAu原子の直上(on-top)に吸着していることがそれぞれ明らかとなった。BDT単分子接合の伝導度はH状態が0.4M(メガは100万)、M状態が8M、L状態が40Mオームである。界面構造のわずかな差が伝導度を最大二桁も大きく変化させることが明らかとなった。

Clik here to view.

図3. BDT単分子接合の構造モデル。図2のH, M, Lはそれぞれbridge, hollow, on-topに対応する。

今後の展開

本研究によりこれまでブラックボックスであった単分子接合における界面構造、そして電子状態を明らかにすることが可能になり、界面構造に応じて単分子接合の伝導性が大きく変化することも明らかとなった。今後、適切な金属―分子接続部位を開発することで伝導度揺らぎの少ない単分子接合を作製し、揺らぎを低減することで単分子素子実用化が近づくことになる。また、金属と有機物の界面における電子輸送は、単分子接合に限らず、有機トランジスタ、有機ELなど有機エレクトロニクス全般の重要なテーマである。本研究で得られた分子スケールでの局所界面構造と電子輸送特性の関係は、これらデバイス開発にも貴重な指針を与えることが期待される。

用語説明

[用語1] 単分子接合 : 金属電極間に単分子を架橋させた構造体を意味する。単分子接合に機能を賦与することで分子デバイスとなる。単分子接合では、分子が2カ所で金属電極と接続しているため、界面において電荷移動、軌道混成がおこり、分子は孤立分子や結晶とは異なった振る舞いをするようになる。

[用語2] I-V特性 : 導体を流れる電流(I)と導体両端の電位差(V)の関係を意味する。単分子接合のI-V特性は、伝導度に加え、界面における金属と分子の波動関数の重なり、そのエネルギー差について、従来の単なる伝導度計測とはけた違いに多くの情報を与える事が理論提案されている。

[用語3] 電子素子 : 電子回路を構成するダイオードやトランジスタなどの部品を意味する。

[用語4] ベンゼンジチオール(BDT) : ベンゼン環のパラ位の2つ水素原子がチオール(-SH)基で置換された分子である。ベンゼンジチオールのチオール基が金電極と結合することで、分子接合を形成する。チオール基と金電極が強く結合することから、分子接合を形成するモデル分子として知られている。

論文情報

掲載誌 : |

Scientific Reports |

論文タイトル : |

Resolving metal-molecule interfaces at single-molecule junctions |

著者 : |

Yuki Komoto1, ShintaroFujii1, Hisao Nakamura2, Tomofumi Tada3, Tomoaki Nishino1 and Manabu Kiguchi1 |

所属 : |

1Department of Chemistry, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 2-12-1 W4-10 Ookayama, Meguro-ku, Tokyo 152-8511, Japan, 2Nanosystem Research Institute (NRI) 'RICS', National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Central 2, Umezono 1-1-1, Tsukuba, Ibaraki 305-8568, Japan, 3Materials Research Center for Element Strategy, Tokyo Institute of Technology, 4259-S2-13 Nagatsuta-cho, Midori-ku, Yokohama 226-8503, Japan |

DOI : |

10.1038/srep26606 Image may be NSFW. Clik here to view.  |

Image may be NSFW.

Clik here to view.

理学院 ―真理を探究し知を想像する―

2016年4月に新たに発足した理学院について紹介します。

学院・系及びリベラルアーツ研究教育院Image may be NSFW.

Clik here to view.

問い合わせ先

東京工業大学 理学院化学系

特任准教授 藤井慎太郎

Email : fujii.s.af@m.titech.ac.jp

教授 木口学

Email : kiguti@chem.titech.ac.jp

Tel / Fax : 03-5734-2071

取材申し込み先

東京工業大学 広報センター

Email : media@jim.titech.ac.jp

Tel : 03-5734-2975 / Fax : 03-5734-3661