要点

- 南極沿岸部では、硫酸と硝酸の三酸素同位体組成が光化学オキシダントの寄与を反映していた

- 冬期に蓄積された硝酸の放出が、春先の南極の大気酸化環境を変化させる

- 氷床コアの三酸素同位体組成解析による大気酸化環境の復元に期待

概要

東京工業大学 物質理工学院 応用化学系の石野咲子(博士後期課程1年)、服部祥平助教、及び吉田尚弘教授(地球生命研究所 兼務)らの研究グループは、南極沿岸の基地で採取した大気試料中の硫酸と硝酸、オゾンの三酸素同位体組成(16O、17O、18Oの比率)の季節変動を解析した。この結果から、硫酸と硝酸については、三酸素同位体組成が大気中の硫黄・窒素化合物の酸化反応に関わった光化学オキシダント(O3、 OHラジカルなど)の寄与率を反映していることを明らかにした。

この指標を、南極氷床中に保存された硫酸、硝酸について適用することで、過去の大気酸化反応を復元する手がかりになりえる。

この成果は、2017年3月16日に欧州地球科学連合(European Geosciences Union)のAtmospheric Chemistry and Physics誌のオンライン版に掲載され、同誌のHighlight Articlesに選出された。

背景

酸素は3つの安定同位体を持ち、それぞれの存在度は多い物から16O、17O、18Oとなっている。16Oに対して希少な2つの同位体比の存在比率は天然でわずかに変化する。通常、様々な物理化学過程で17Oの濃縮度は18Oに対しておよそ半分の値となる。しかし、オゾン(O3)の生成過程では例外的に、このルールが破られ17Oを特異的に濃集することが知られている。このオゾン 由来の17Oの異常濃集は、大気化学反応過程を通じて他の光化学オキシダントや酸化生成物に引き継がれる。このため、硫黄化合物(DMS、SO2など)や窒素酸化物(NOx = NO, NO2)などの酸化によって生成される硫酸(SO42-)や硝酸(NO3-)の三酸素同位体組成(Δ17O値[注1])より、反応に関与した光化学オキシダントの寄与率が復元できる可能性がある。

これまでに、南極に存在する氷床中の化学成分の分析によって、過去の環境変動に関する数多くの知見が提供されてきた。このため南極氷床コア分析で硫酸(SO42-)や硝酸(NO3-)の酸素同位体指標を適用すれば、過去の光化学オキシダントの動態、ひいては大気酸化環境を復元できる可能性がある。ところが、南極大気中の硫酸や硝酸の酸素同位体組成を同時に観測した例はなく、酸素同位体の比率の変動が、“オゾン自体の酸素同位体組成の変化”によるものなのか“光化学オキシダントの寄与率の変化”によるのか明らかになっていなかった。

研究の経緯

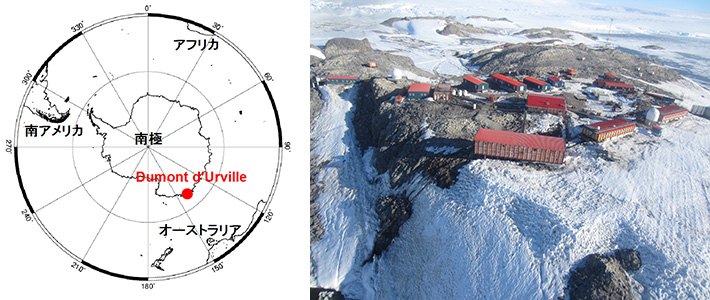

今回、服部助教らの研究グループは、フランスの氷河・環境地球物理学研究所(Laboratoire de Glaciologie et Geophysique de l'Environnement(LGGE)、現 Univ. Grenoble Alpes)のJoel Savarino(ジョエル・サバリノ)博士と共同研究を行った。この共同研究では、フランスの研究グループが南極沿岸のDumont d'Urville(デュモン・デュルビル)基地で採取したエアロゾル試料とオゾン試料の分析を行った。

世界で初めて硫酸(SO42-)と硝酸(NO3-)、オゾン(O3)の全ての三酸素同位体組成(Δ17O値)を、これまでにない高時間解像度(週単位)で比較することに成功した。

Clik here to view.

図1. 南極Dumont d'Urville基地の位置と外観(撮影 石野咲子 2017年)

研究成果

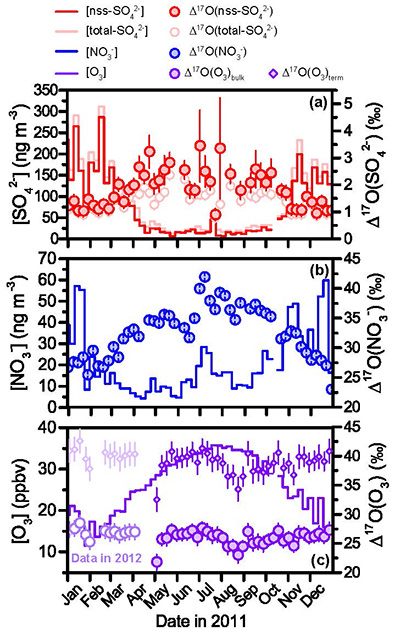

この結果、硫酸(SO42-)と硝酸(NO3-)のΔ17O値は、ともに夏に低く冬に高いという明確な季節変動を示した。一方、オゾン(O3)のΔ17O値に明確な変動が見られなかった(図2)。このことから、硫酸(SO42-)と硝酸(NO3-)のΔ17O値は、オゾン(O3)のΔ17O値の変動ではなく、光化学オキシダントの相対寄与を強く反映していることが明らかになった。

Clik here to view.

図2. 硫酸・硝酸・オゾンの濃度と三酸素同位体組成(Δ17O値)の季節変動

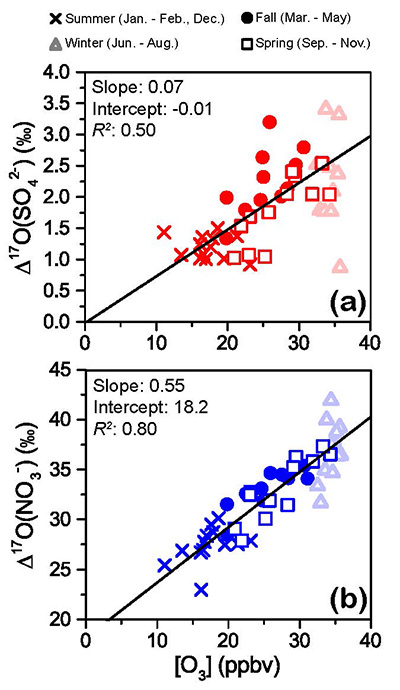

次に、同研究グループは硫酸(SO42-)と硝酸(NO3-)のΔ17O値の変動がオゾン(O3)濃度の変動と相関していることに着目した(図3)。その結果、春と秋に採取された試料はオゾン(O3)濃度、日射量が同程度であるにも関わらず、Δ17O値に差異が見られた。特に、春は秋に比べて相対的に低いΔ17O値が観測された。

Clik here to view.

図3. 硫酸・硝酸のΔ17O値とオゾン濃度の相関

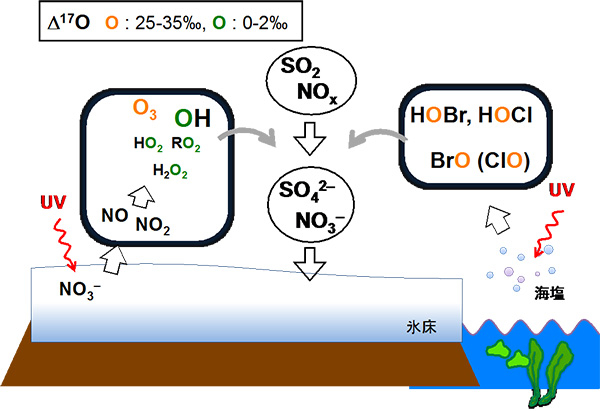

このことは、Dumont d'Urville基地では、以下の2点のような特殊な大気酸化環境が、硫酸(SO42-)生成過程に影響していることを示している。1つは、冬期に雪中に蓄積された硝酸(NO3-)が、春になると紫外線によって光分解を受けて大気中に放出され、OHラジカルの生成を促進、光化学オキシダントの相対寄与が変化することが考えられる。2つ目は、南極周辺の海洋から放出される海塩と紫外線との反応によって生成されるハロゲン酸化物が、硫酸(SO42-)の生成に寄与すると考えられる。これらの事象は、これまで確認できていなかった。

Clik here to view.

図4. 今回明らかとなった南極沿岸部における春期に卓越する特殊な大気酸化環境

今後の展開

本研究の成果から、硫酸(SO42-)と硝酸(NO3-)の酸素同位体異常(Δ17O値)から過去の光化学オキシダントの動態を復元できることが示唆された。今後、氷床コアの分析で適用されることで、産業革命の前後や、氷期間氷期サイクルなどの地球上での環境変動に伴い、光化学オキシダントなどによる大気酸化環境がどのように変化したかを定量的に推定することが期待される。

服部助教らの研究グループは、今後もJoel Savarino(ジョエル・サバリノ)博士をはじめとする国内外の研究機関と共同し、南極の大気-雪-氷床コアの研究を深化する予定。その一環として本論文の第一著者である石野咲子は、本学リーディング大学院プログラム 環境エネルギー協創教育院(Academy for Co-creative Education of Environment and Energy Science)の海外渡航支援により、2016年12月から2017年1月まで南極観測に参加した。

本研究成果は、以下の支援を受けました。

JSPS(日本学術振興会)

- 日仏二国間交流事業

CNRS(フランス国立科学センター):代表 吉田尚弘 2014 - 2015年

SAKURAプログラム:代表 服部祥平 2014 - 2015年 - 科学研究費補助金

若手研究A:代表 服部祥平 2016 - 2020年度

基盤研究S:代表 吉田尚弘 2011 - 2016年度

用語説明

[注1] Δ17O値 : 酸素安定同位体組成は一般的に、最も存在量の多い16Oに対する17O、18Oの比率をδ17,18O値(= 17,18O/16O - 1)と定義して評価する。さらに大気中のオゾンのように特異的な17Oの濃縮は、質量依存則(δ17O = 0.52×δ18O)からのずれとして評価するため、Δ17O =δ17O - 0.52×δ18Oと定義されている。

論文情報

掲載誌 : |

Atmospheric Chemistry and Physics |

論文タイトル : |

Seasonal variations of triple oxygen isotopic compositions of atmospheric sulfate, nitrate, and ozone at Dumont d'Urville, coastal Antarctica |

著者 : |

Ishino, S., Hattori, S., Savarino, J., Jourdain, B., Preunkert, S., Legrand, M., Caillon, N., Barbero, A., Kuribayashi, K., and Yoshida, N. |

DOI : |

10.5194/acp-17-3713-2017 Image may be NSFW. Clik here to view.  |

Image may be NSFW.

Clik here to view.

物質理工学院 ―理学系と工学系、2つの分野を包括―

2016年4月に新たに発足した物質理工学院について紹介します。

学院・系及びリベラルアーツ研究教育院Image may be NSFW.

Clik here to view.

お問い合わせ先

東京工業大学 物質理工学院 応用化学系

助教 服部祥平

E-mail : hattori.s.ab@m.titech.ac.jp

Tel : 045-924-5419

取材申し込み先

東京工業大学 広報センター

E-mail : media@jim.titech.ac.jp

Tel : 03-5734-2975 / Fax : 03-5734-3661